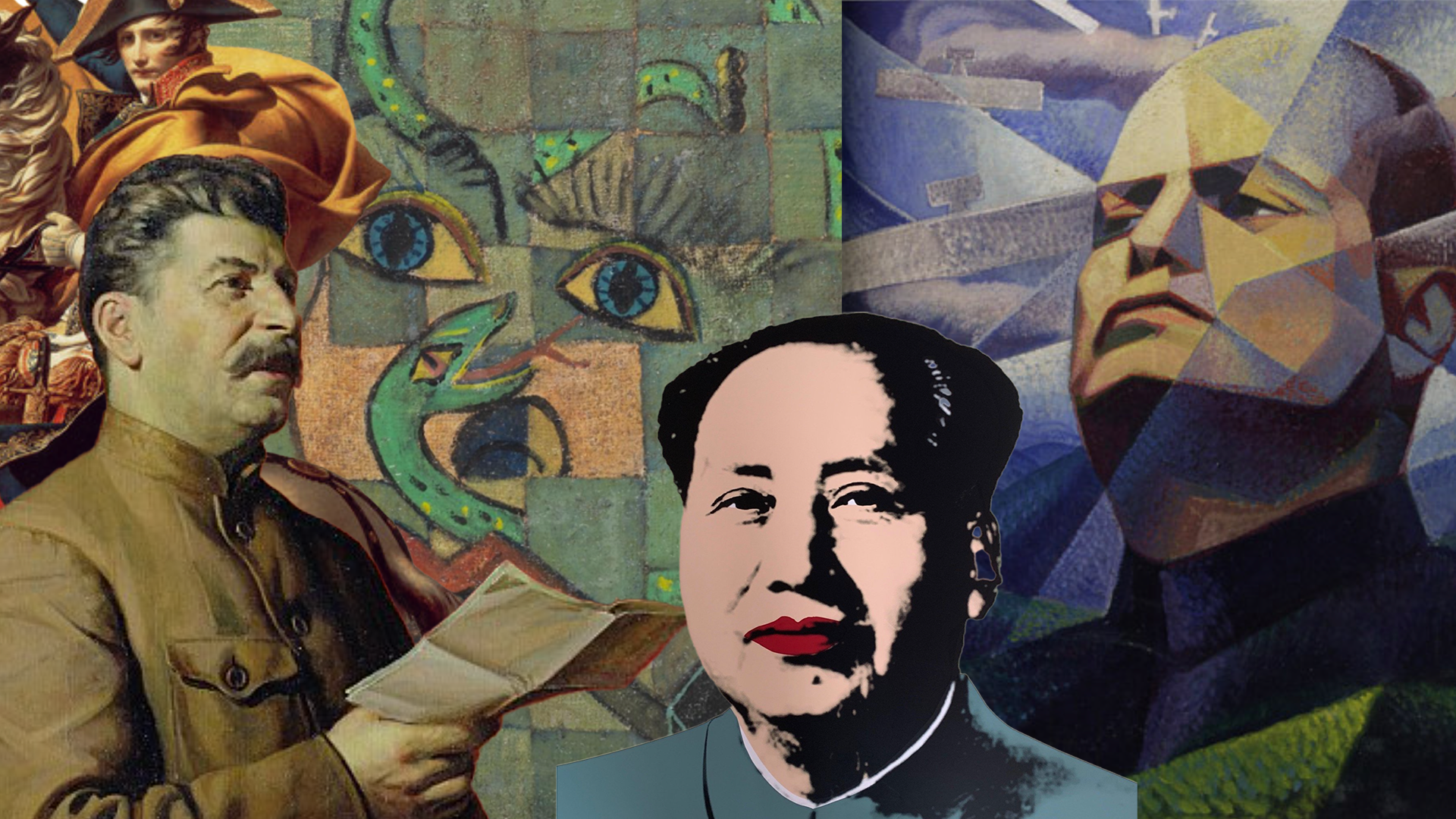

L’arte, riflesso naturale di tensioni sociali e politiche, si è prestata spesso al ruolo ambiguo di testimone e complice. Nei ritratti dei grandi dittatori, le pennellate si fanno metafore, ora di glorificazione, ora di corrosiva critica. Ogni opera è una lente che, anziché deformare, svela la natura del potere: la sua vanità, le sue promesse vuote, il suo inestinguibile desiderio di controllo. Ma se l’arte ha dato forma ai tiranni del passato, cosa ci direbbe oggi dei nuovi autocrati globali, tra Photoshop e selfie?

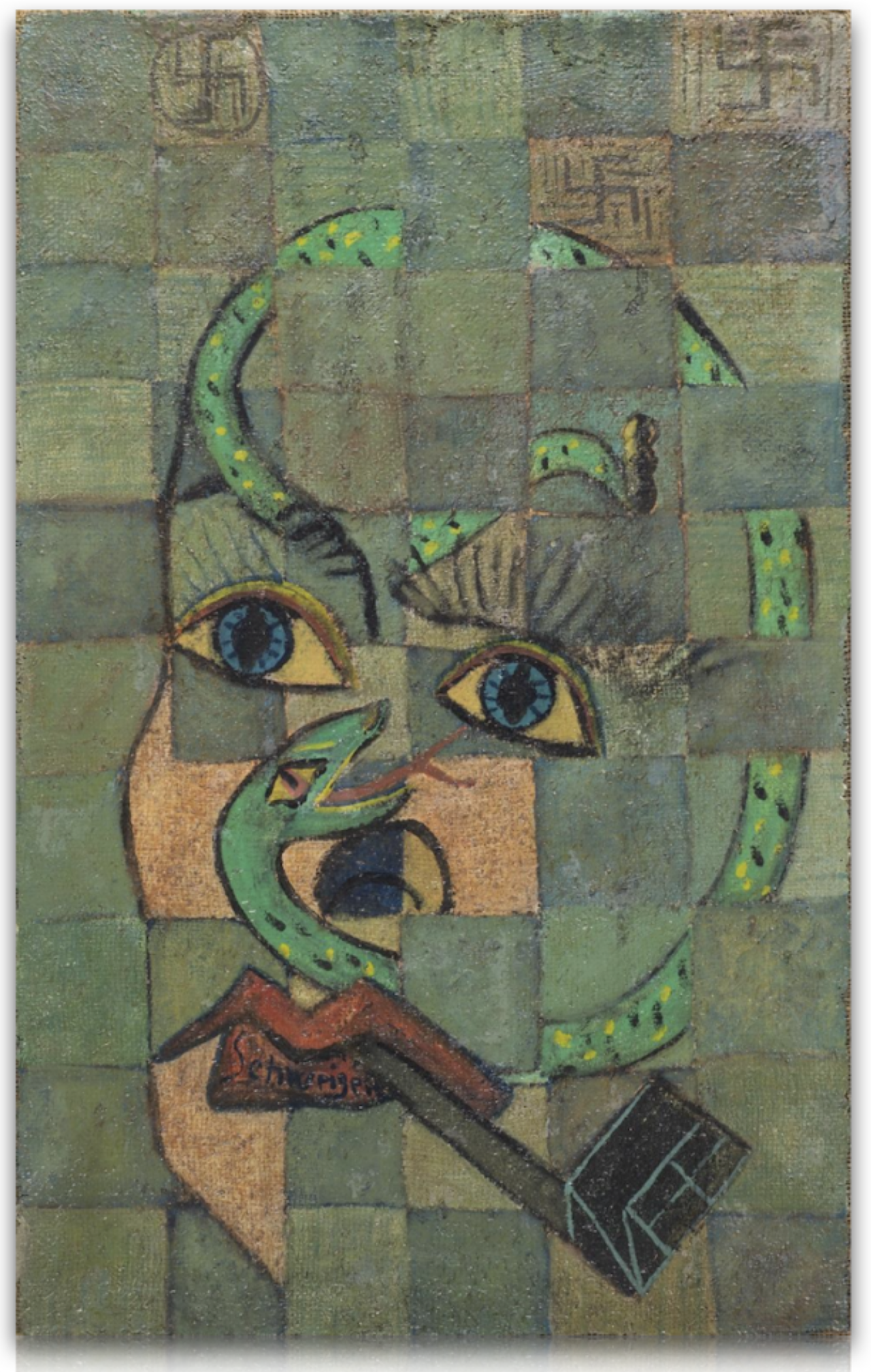

Pablo Picasso – Ritratto di Adolf Hitler (attribuito)

Picasso, l’instancabile alchimista della forma, avrebbe preso su di sé l’arduo compito di disarticolare il volto del tiranno. In questo ipotetico ritratto, Hitler appare come un mosaico spezzato, dove ogni frammento svela una menzogna del nazismo. L’assenza di armonia nella composizione si pone come un atto di resistenza artistica, un invito a smascherare l’artificio del potere che si traveste da inevitabile.

Ritratto di Adolf Hitler (attribuito) di Pablo Picasso

Jacques-Louis David – Napoleone attraversa le Alpi (1805)

David, l’araldo del neoclassicismo, scolpisce sulla tela un Napoleone che sfida il destino, montando un destriero che sembra un Pegaso in fuga dall’Inferno. L’immagine è tutto ciò che il potere desidera: ieratica, eroica, immortale. Ma sotto la luce divina che avvolge l’imperatore si cela un’ironia latente: Napoleone non cavalcava destrieri impetuosi, ma un’umile mula. Un dettaglio che ci rammenta che il potere, per quanto sublime nella rappresentazione, resta una questione di pratiche terrene.

Napoleone attraversa le Alpi (1805) di Jacques-Louis David

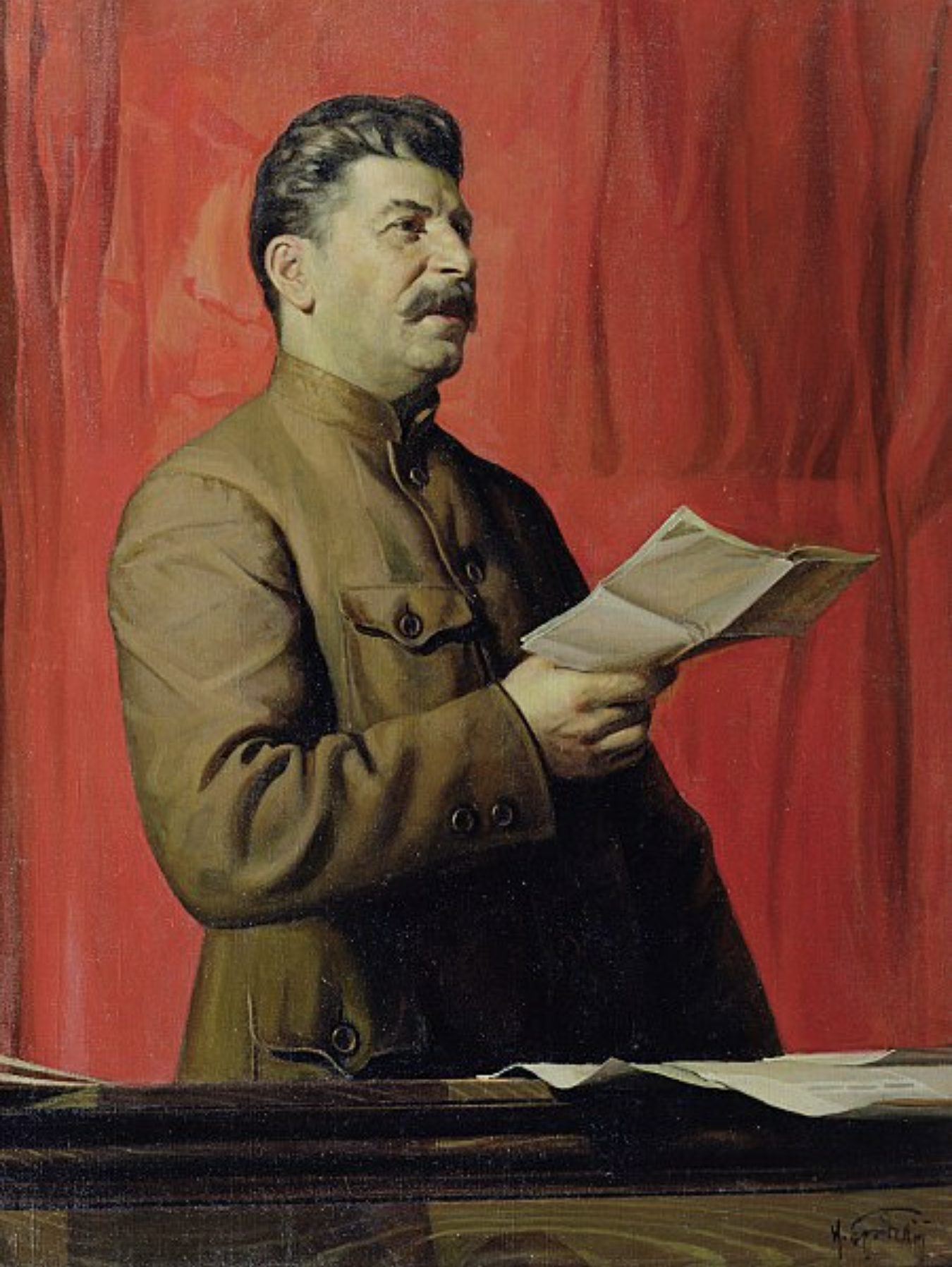

Isaak Brodsky – Ritratto di Stalin (1933)

Se il pennello di Brodsky avesse avuto voce, avrebbe sussurrato propaganda. Stalin, dipinto come un Prometeo del socialismo, emerge calmo e rassicurante, mentre il mondo attorno a lui implode sotto il peso delle purghe. La sua compostezza è quasi liturgica, un invito a venerare, non a interrogare. Qui l’arte si fa specchio di un mondo in cui la realtà viene capovolta, e il terrore si maschera da benevolenza.

Ritratto di Stalin (1933) di Isaak Brodsky

Andy Warhol – Mao (1972)

La serie serigrafica di Mao di Warhol è un trionfo della duplicità: il leader cinese diventa una star pop, una Marilyn Monroe con gli occhi a mandorla. Con i suoi colori accesi e le pennellate grossolane, Warhol ci dice che ogni icona, anche quella del totalitarismo, è un prodotto da consumare. Ironico e geniale, Warhol annienta la seriosità del potere e la riduce a un poster per la cameretta di un adolescente ribelle.

Mao (1972) di Andy Warhol

Gerardo Dottori – Ritratto di Benito Mussolini (1933)

In questo ritratto futurista, Mussolini sembra dominare il tempo e lo spazio, un Prometeo tecnologico che promette un futuro radioso per l’Italia. Tuttavia, il dinamismo delle linee e la forza dei colori non riescono a nascondere l’inquietante fissità dello sguardo: un uomo che guarda non al progresso, ma a se stesso, specchiandosi nel proprio delirio di grandezza.

Ritratto di Benito Mussolini (1933) di Gerardo Dottori

I dittatori di ieri si facevano immortalare in tela, avvolti da un’aura mitica, quasi divina. Oggi, i loro eredi digitali affidano l’eternità a selfie filtrati e video motivazionali su TikTok, dove la tirannia è un hashtag virale. Cambiano i mezzi, ma non l’intento: il potere continua a dipingersi come sublime, mentre lascia il segno delle sue impronte sulla fragile tela del mondo.

Foto distribuita messa a disposizione dal Trump Vance Transition Team mostra il ritratto ufficiale del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, USA, 15 gennaio 2025. @EPA/TRUMP VANCE TRANSITION TEAM

E noi, osservatori ironici e disincantati, non possiamo che applaudire al paradosso: un dittatore è sempre il più grande artista del proprio fallimento.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma