C’è un mondo che si muove come un fiume carsico sotto la superficie di una realtà spesso invisibile, quella del carcere. Succede a Volterra nell’istituto di detenzione collocato all’interno della Fortezza Medicea, dove la compagnia di Armando Punzo – che proprio per questa ragione prende il nome di Compagnia della fortezza – ogni estate allestisce uno spettacolo. Un progetto che fa incontrare artisti e detenuti come avveniva fra maestri e allievi nelle antiche botteghe rinascimentali, dove i saperi e le passioni degli uni e degli altri si mescolavano senza differenze.

Gianfranco Pannone di questa esperienza ne ha fatto un film, Qui è altrove: ha seguito parte delle prove di Punzo con i suoi attori, fino al primo debutto, e contemporaneamente gli incontri a cura di altri registi provenienti da diverse esperienze di teatro-carcere. In primis quelle che fanno capo al progetto “Per Aspera ad Astra”, che ogni anno riunisce queste realtà “nel segno di un’utopia possibile – spiega il regista – che vede il teatro al centro di tutto, fino ad annullare il tabù del carcere, sostituendo alla parola detenuto la persona”.

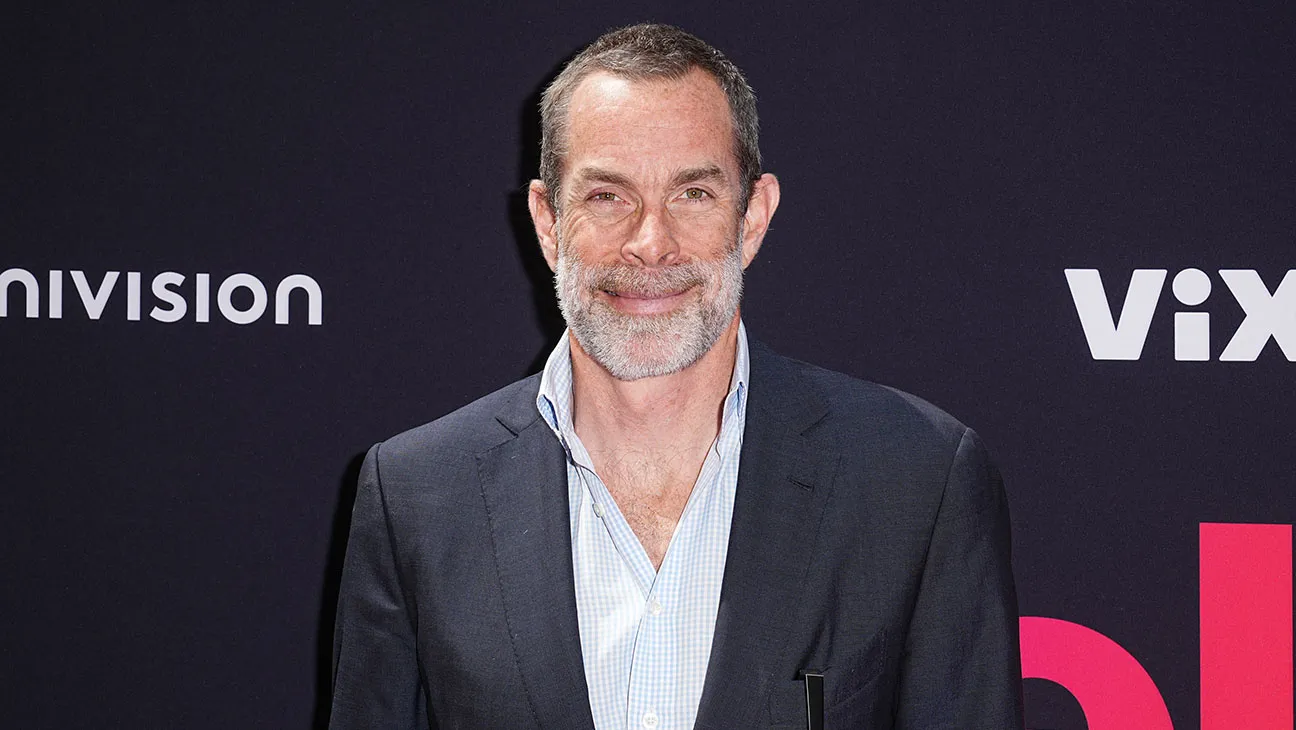

Pannone, che è già al lavoro su un altro documentario, Devozioni, dedicato al tema del sacro, elemento evocato frequentemente dal suo cinema, ha raccontato a THR in che modo si è avvicinato a questo progetto artistico e cosa ha significato girare in carcere.

Qui è altrove è ancora in tour, e sta avendo una felice vita festivaliera anche all’estero. Sarà perché quello che viene raccontato è un tema che tocca molte realtà non solo italiane?

Il film ha aperto il Festival dei popoli e sta girando parecchio. E in effetti ora si trova a un festival a Cracovia. Penso che possa essere compreso all’estero più di altri miei film, che quasi sempre si occupano di fatti italiani, perché in effetti parla un linguaggio universale. Punzo e la sua compagnia li conosco da tanto tempo e due anni fa mi hanno proposto di fare questo documentario. Volevano un film personale, che raccontasse il loro progetto, ma che non fosse celebrativo.

Ho accettato l’avventura e ho iniziato a seguirli.

Come hai gestito il tuo sguardo di autore rispetto all’idea che immagino avrà avuto Punzo del film, essendo anche lui un regista?

Ho dovuto fare i conti con la sua personalità più che altro, ma si è creato un buon rapporto. Anche perché io sapevo precisamente cosa volevo: evitando lo sguardo sociologico, ho provato a trasmettere, attraverso il teatro, un’idea alternativa di carcere, che non fosse solo punitivo.

Ho ripreso pensando innanzitutto alla macchina teatrale, che è disciplina, ma anche libertà, tenendo il carcere sullo sfondo. È interessante vedere come questa si muova all’interno di un luogo di coercizione e quanto il teatro possa in qualche modo agitare delle acque stagnanti. Questo è un punto di partenza importante che ha trovato una convergenza con il pensiero di Armando. Siamo diversi nell’approccio, ma simili nell’idea di fondo: non bisogna dimostrare niente, ma è necessario mostrare per far pensare. “Mostrare e non dimostrare”, diceva Roberto Rossellini.

La coralità di Qui è altrove ha un respiro profondo, dove il tempo, che sembra sospeso, annulla le differenze tra chi vive fuori e chi è recluso. È un’idea da cui sei partito o ci sei arrivato mentre giravi?

Sono partito dal desiderio di raccontare un gruppo di persone che lavora insieme dimenticando che a dividerle ci sono le sbarre. Per me non esistevano più il detenuto, l’allievo, il docente, il maestro, ma solo persone che dialogavano tra di loro. Secondo me questo restituisce un’idea un po’ socialista di pensare il teatro, che mi ha aiutato a mostrare come questa fusione di spiriti e menti sia quasi una condizione necessaria all’arte.

Il fatto che tu sia riuscito ad annullare da ogni punto di vista lo spazio del carcere è anche frutto della giusta distanza che sei riuscito a mantenere con la realtà che racconti.

Sì, sono stato molto attento a questo. Con il direttore della fotografia Tarek Ben Abdallah

abbiamo adottato un approccio osservazionale, un po’ da cinema diretto, quindi camera a spalla, stando molto addosso alle persone, con una ricerca dei corpi, dei volti, delle parole per far dimenticare dove ci trovavamo. Tutto questo materiale è stato rimesso in gioco al montaggio. Grazie a Erika Manoni abbiamo creato un movimento volutamente nervoso, a tratti anche un po’ sincopato, ma che appunto, era più un montaggio flusso che un montaggio narrativo in senso classico – l’impostazione è quella di un cinema non neutrale, e per questa ragione abbiamo cercato di usare sempre obiettivi che non fossero né troppo larghi né troppo stretti. Anche i livelli temporali si mischiano, tanto che a volte ci sono pezzi di spettacolo anticipati che poi vengono recuperati nuovamente dalle prove. La necessità era di sospendere il tempo reale perché la macchina teatro chiede questa attenzione, che supera anche i limiti creati dall’uomo.

Abbiamo detto che sei già al lavoro su un altro film, che dopo Lascia stare i santi va ancora alla ricerca della spiritualità, elemento che comunque attraversa in modo forte tutta la tua filmografia…

Sì, Devozioni è un viaggio alla scoperta del sacro, forse anche alla ricerca di Dio in quei luoghi dove anche Pasolini ha girato Il vangelo secondo Matteo. Matera però l’abbiamo esclusa. Abbiamo preferito i paesini di tutta la provincia del nord di Potenza, quella che confina con la Campania, che è poco conosciuta e dove si possono trovare segni del sacro molto interessanti. Sono luoghi popolati da presenze religiose significative e anche la natura è parte di questa sacralità.

Questo film, come altri che ho fatto, ha l’ambizione di voler interessare non solo il credente ma anche il laico in un’epoca in cui la spiritualità sembra essere venuta un po’ meno.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma