La prima scena di Lubo di Giorgio Diritti, sesto e ultimo film italiano in concorso, promette un film che purtroppo vedremo solo in parte. Siamo sulla piazza di un paese nel Cantone dei Grigioni. Un orso vistosamente finto ma gigantesco viene legato e ammansito davanti agli spettatori, impauriti e divertiti insieme. Poi dalla pelle dell’orso emerge lentamente la strana figura di un uomo con tanto di baffi ma in abiti femminili, coperto di anelli e orecchini, che suona l’armonica a bocca mentre l’orchestrina attacca la Carmen…

La delizia degli spettatori sullo schermo corrisponde a quella degli spettatori in platea. Più diversi di così non si può. Quell’uomo-donna-animale, pericoloso e insieme mansueto, che in pochi secondi ha capovolto tutti i nostri schemi, si chiama Lubo ed è uno jenisch, terza minoranza nomade in Europa dopo i Rom e i Sinti. Chi conosce Franz Rogowski, lo straordinario attore ed ex ballerino tedesco che suonava il pianoforte con 12 dita in Freaks Out e abbiamo appena rivisto in Passages e Disco Boy, può immaginare il divertimento e la finezza della prima scena. Il resto va meno per il sottile. Perché siamo nel 1939, scoppia la guerra, arriva un gruppo di soldati a cavallo e Lubo si ritrova arruolato a forza per difendere i confini da un’improbabile invasione tedesca mentre i gendarmi si prendono i suoi figli e presto la moglie fa una brutta fine.

Franz Rogowski in Lubo

Vendetta tremenda vendetta, lo jenisch costretto a combattere dichiara una guerra personale e senza fine a quello Stato predatore. Qui però il film di Diritti inciampa nel primo problema irrisolto. Per mettere in atto i suoi piani Lubo infatti uccide un innocente in modo particolarmente efferato, ne assume l’identità, si intesta i suoi averi (l’ucciso aveva in gestione i beni di molte famiglie di ebrei in fuga dall’Austria). Difficile affezionarsi a un personaggio dopo averlo visto commettere un delitto di quel tipo. Eppure Lubo poggia interamente sulle spalle del protagonista. Mentre i soprusi subiti dalla sua comunità li scopriremo davvero solo nell’epilogo.

Nel frattempo, sorretto da riprese ampie e descrittive e da una colonna sonora non sempre travolgente, Lubo inizia a mettere in atto il suo programma, esplicito nel titolo del romanzo di Mario Cavatore a cui è liberamente ispirato il film, Il seminatore (Einaudi). Grazie alla fortuna dell’ucciso, il disertore frequenta la buona società, seduce e ingravida una serie di belle signore, mette a nudo en passant tutta la violenza nascosta sotto i codici ipocriti di quel mondo, neutrale sì ma non proprio antinazista. E intanto indaga sul destino dei figli sollevando il velo sull’odiosa operazione di pulizia genetica messa in atto dalla fondazione filantropica Pro Juventute, che considerando i nomadi pericolosi e antisociali strappa i bambini alle famiglie affidandoli a famiglie, orfanotrofi, istituti psichiatrici, prigioni. Un programma interrotto solo nel 1973 che prevedeva anche sterilizzazioni forzate e apriva la porta a ogni tipo di abusi.

Tutto questo però emergerà con chiarezza solo nell’epilogo. Nel frattempo Lubo prosegue nella sua impresa segreta. L’incontro con un’italiana sfortunata (Valentina Bellè) apre un’ulteriore, affascinante digressione. Per la prima volta Lubo sembra rinascere, ma lo spettatore continua ad arrampicarsi sulla superficie di un racconto insieme sovraccarico e scivoloso, come se Diritti per non aggredire frontalmente un soggetto così prepotente continuasse a moltiplicare gli accessi laterali, finendo per togliere nerbo a una vicenda che aveva tutto per essere appassionante, ma si sfrangia in un proliferare di ellissi e di sottostorie destinate a confluire nel tronco centrale della vicenda quando però è tardi.

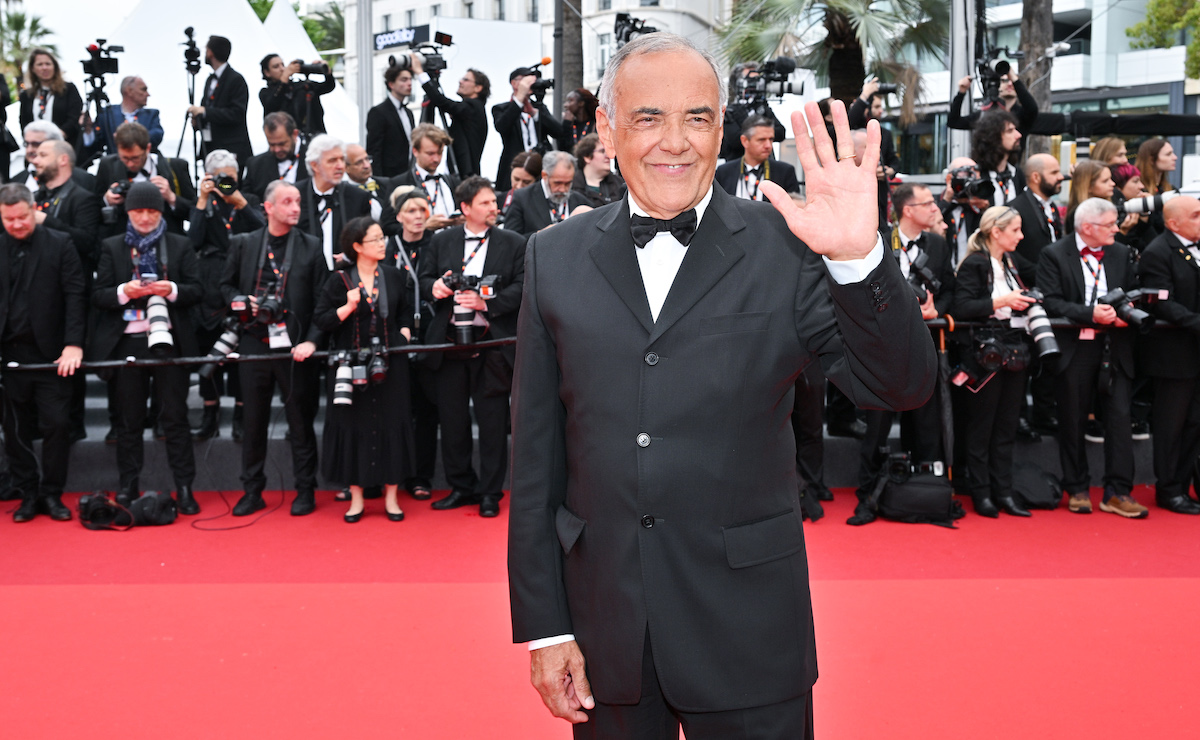

Giorgio Diritti, regista del film Lubo

Un’occasione mancata insomma, sia pure per eccesso, di coinvolgimento e ambizione. Di materia ce n’è tanta, forse troppa, e troppi sono i dialoghi, le spiegazioni inserite qua e là per irrobustire un racconto che corre in troppe direzioni diverse contemporaneamente. Sono problemi ricorrenti che forse dovrebbero far suonare qualche campanello d’allarme. Il cinema europeo ha sempre più storie da raccontare ma è sempre meno capace di raccontarle a un pubblico vasto, diversificato ed esigente.

Dimensioni produttivamente più contenute forse avrebbero consentito a un regista eccellente come Giorgio Diritti un tocco più personale ed efficace.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma