Il gioco delle parole. Cercarla cercarla trovarla. La prima riga dell’epitaffio, è solo questo che conta – ridevamo tanti anni fa. Scriviamola ora. Cosa dice la tua? Libera. Sì vabbè dai possiamo fare di meglio. Tonitruante? Bella, teniamola da parte. Michela, ragazza di tuono. In cerca perpetua di battaglia, ridente dismisura. Incommensurata. Il dono del battesimo. Battezzare cose e persone, rinominarle e farle esistere. Far esistere solo il nominato da te, il tuo visto. Vedere con lo sguardo della creazione. C’era anche prima, quel che toccavi, ma ora di più, nuovo. Conosco gente che non si ricorda com’era prima di conoscerti, come se l’avessi messa al mondo tu e in effetti questo facevi: creare mondi.

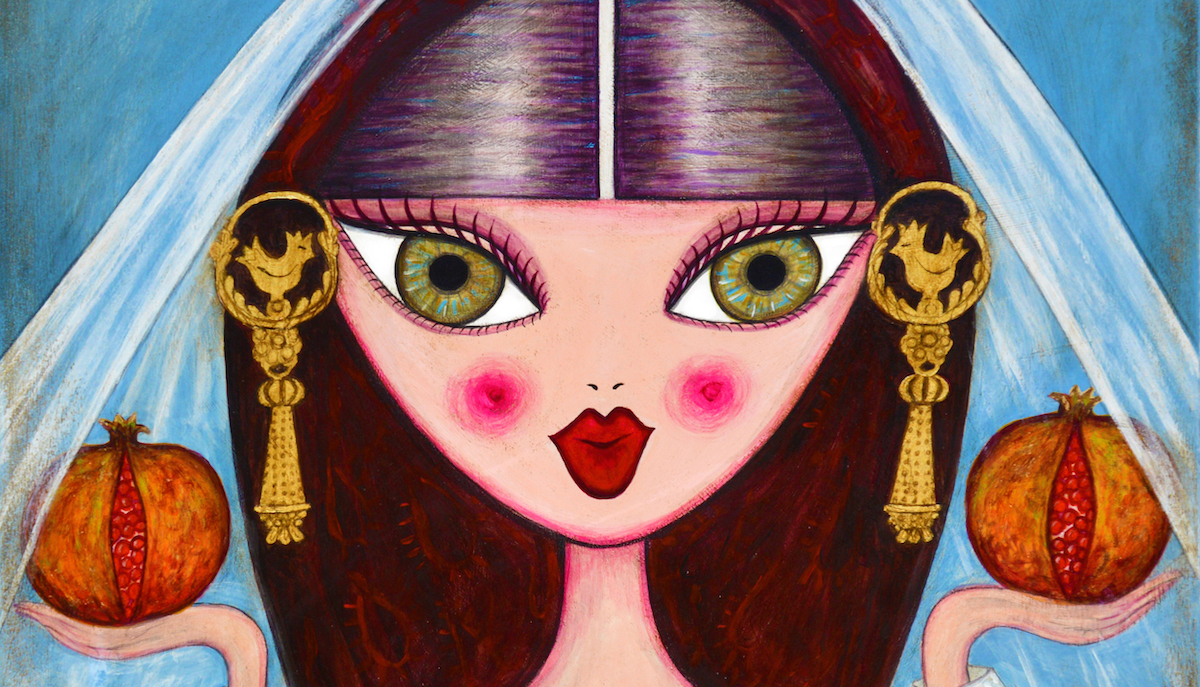

Nelle amicizie che nel tempo hai generato con la pazienza e la potenza delle janas – piccole fate tessitrici, forse api, certamente guerriere, naturalmente sarde, generate dalla scintilla scappata dalle pietre di un dio e a loro volta portatrici di scintille – nel ricamo di amicizie sempre più largo e di intimità sempre più strette che hai lavorato al telaio c’è stata una nota di devozione costante, nei tuoi confronti. Reciproca, certo. Ma le persone che rimettevi al mondo ti riconoscevano questo, di averle fatte diventare quel che non sapevano ancora di essere. Una famiglia, l’hai chiamata, queer, hai detto, e sì va bene questi gli affetti stretti, uguali e diseguali ma poi lo sapevi benissimo che era una comunità più grande, un insieme ogni giorno più largo, una tribù, un esercito pronto a tatuarsi il tuo nome il tuo volto sul corpo, le morgane, era un mondo, in definitiva: il mondo Murgi e si vedeva già vent’anni fa che sarebbe andata così, quando notti e notti passavano nei giochi di ruolo, battaglie lunghissime diplomazie sofisticate strategie dipanate lungo rotte estenuanti ma entusiasmanti, per te. Alla guerra, si va alla guerra per vincere. Il sorriso vince sempre, non si sanguina davanti agli squali. Si piange da parte, semmai, e se in pubblico: si piange ridendo. Una fata, una strega, una janas non piange: sibila volando, al massimo.

Poi il resto, tutto il resto. Mille talenti – quando ne hai uno di solito ne hai molti, dicevi, ma quello del canto che sorpresa: il dono della musica, tra tutti – e centinaia di migliaia di parole. Che equilibrismo che prodigio che allegria vivere combattendo e camminare danzando. Molto difficile. Molto difficile togliere di mezzo i ricordi, levarsi dalla foto ed evitare di dire quella volta che, e quell’altra ancora che noi. Tu, piuttosto. Parliamo di te, e basta. Cosa resta in dote di quella moltitudine che sei. Si impara, impariamo tutti qualcosa da ciascuno. Anche una cosa sola, appunto. La più importante, direi, a setacciare fra le curve le serate le discese le luci e le asprezze della porzione di vita in comune, è questa: non c’è tempo per aspettare il tempo. È tutto sempre ora. Il momento è questo: di dire, fare, dissentire, mangiare, amare, scegliere. Non occorre sapere con chiarezza la data di scadenza qual è per essere liberi di dire di no, di sì, di scegliere, di andarsene, di restare, di costruire il mondo come vorremmo che fosse. Di abbracciare chi si ama, o si è amato: solo gli abbracci ci tengono in vita. Non ci sono mai ostacoli reali, nessun ostacolo è fuori sono tutti dentro di noi: è sempre possibile decidere di sé. Basta farlo. Scegliere con chi condividere il tempo, la presenza, l’ascolto, la cura. Con chi parlare, a chi dedicare spazio, a quali pensieri consegnare attenzione e lavoro, a chi dire ciao, a chi dire grazie, a chi dire scusa. A chi dare spazio nella casa. Per essere liberi bisogna essere felici. Ma è anche vero il contrario. Per essere felici bisogna essere liberi. Per essere felici bisogna aver sofferto molto, altrimenti non lo sai cosa sia: quanto conti camminare, se non sei mai caduto, che ne sai.

Un ricordo soltanto, solo uno. Tanti anni fa, quasi venti, un pomeriggio eravamo al primo piano di un brutto albergo di Milano. Tu parlavi di sardità e di malattia, avevi avuto un tumore e progettavi di candidarti governatrice della Sardegna. Era prima che tutto succedesse, che tu diventassi chi saresti diventata. Avevi scritto un solo libro, Il mondo deve sapere, sul tuo lavoro in un call center. Insegnavi, avevi insegnato, religione nelle scuole. Dicevi, con veemenza, le cose siamo noi che le possiamo cambiare dunque facciamolo, proviamo. Ti candidasti, era un’impresa impossibile ma fu fenomenale, facemmo cose inaudite in un giornale bellissimo e libero, si infuriarono tutti moltissimo, tirarono pietre – le prime di molte – infine perdesti ma vincesti, invece. Fu chiaro a tutti, in quel preciso istante, che eri la ragazza di tuono. Non ci sarebbe stata altra voce che la tua, fragorosa quanto il tuo silenzio. Poi arrivò Accabadora. Sto scrivendo un libro. Di che parla? Di morte. Perfetto. Di madri anche però. Certo. Di morti e di madri, è naturale. Capolavoro. Da lì, a valanga, è venuto il resto. L’attivismo, la forza tellurica che sei stata. Ciascuno al tuo cospetto aveva la sensazione di essere l’unica persona al mondo per te. Invece erano tante, ciascuna la sola. Hai generato divisione. Sei stata un pericolo, una nemica facilissima da odiare, un bersaglio così largo. Non ti sei scansata mai, anzi: ti sei messa davanti. Del resto. Non lo decidi tu, se fare da bersaglio o no ma quando succede non ti puoi togliere da lì. È bello, il destino, da modellare. Bisogna convincere per vincere. Bisogna sedurre per resistere e proseguire nel gioco. Trattare col nemico se non lo puoi sconfiggere, allearsi con lui se necessario. Col cancro, per esempio: d’accordo, vediamo fin dove arrivare, andiamo. Non è mai cosa ti succede ma è come lo affronti quello che conta. Alla fine, alla prima riga dell’epitaffio si torna. Sei stata fragorosamente libera. Hai fatto incazzare un sacco di gente, ne hai fatta innamorare di più. Hai seminato figli e amori ovunque. Hai lasciato eserciti di eredi e giocato con le rane dandone una a ciascuno. Hai lasciato istruzioni sull’arte della vita ma avevi il talento della morte. I fascismi, dicevi ogni giorno. Per esempio questo. Le libertà e i fascismi fioriscono in giardini diversi. E’ un fatto indubitabile. Tu di giardino ne hai lasciato uno. Non è necessario né obbligatorio stare in quello. Sarebbe formidabile piuttosto che ciascuno costruisse il suo. Mille giardini, belli tutti. Tutti uguali, tutti diversi. La politica si fa così: generando luoghi. Mettiamoci al lavoro.

Michela Murgia

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma