“Per l’innovazione di un cinema capace di attraversare più generi conservando personalità e stile riconoscibili e per l’intelligenza di una voce che ha conquistato al cinema da più decenni il pubblico di nuove generazioni”. Con questa motivazione, Gabriele Salvatores ha ricevuto un “premio speciale” a Premio Film Impresa, la manifestazione di Unindustria che esplora, seleziona e valorizza il cinema che racconta il mondo del lavoro, il talento e la responsabilità degli imprenditori e i rapporti di entrambi con il territorio e le comunità che lo abitano.

Alla Casa del Cinema di Roma, il 9 aprile scorso, il regista di Mediterraneo ed Educazione Siberiana, di Turnè e Il ritorno di Casanova, a capo della giuria del premio, si è raccontato senza filtri e riserve di fronte al pubblico, sollecitato da me e da Gloria Satta del Messaggero, che abbiamo usato il bel libro che ha scritto insieme a Paola Jacobbi (Lasciateci perdere) per ripercorrere l’avventura di una biografia ed una filmografia singolari, capaci di congiungere insieme estremità assai distanti: la Milano del Leoncavallo e la Hollywood dell’Academy, il teatro e il cinema di genere, l’amore per la letteratura e l’intuito produttivo.

Quella che segue è la trascrizione della conversazione con Gabriele Salvatores.

Cominciamo dall’inizio…

All’inizio ho cercato attraverso la musica, il teatro e il cinema, la possibilità di raccontare il mondo in cui vivevo secondo il mio punto di vista. O forse raccontarne anche un altro, di mondo, rispetto a quello in cui vivevo. Fellini diceva che la realtà a volte è deludente. Come lo capisco, perché la cosa che mi terrorizza di più è la routine e la quotidianità e il cinema ti permette di entrare in mondi diversi. È pericoloso però. Molto pericoloso. A Milano, all’inizio degli anni ‘70, insieme ad alcuni amici ma proprio amici, tipo il figlio del portinaio, gente che non aveva mai fatto teatro, decidiamo, chissà perché, di formare una compagnia teatrale. Fare cinema a Milano negli anni ‘70 non era neanche pensabile.

E questa compagnia teatrale, che è il Teatro dell’Elfo, esiste ancora. In quel momento si sono saldate due cose che spesso si ritrovano nel mio cinema: l’amicizia e l’amore per gli attori (molti miei film hanno come protagonisti degli attori, da Turnè a Casanova). Erano gli anni ‘70: qualcuno li ha vissuti, qualcuno ne ha sentito parlare, qualcuno ha visto dei film, ma noi vivevamo veramente in una specie di comune. Io avevo i capelli lunghi fino alle spalle, mio padre non mi ha mai costretto a tagliarli, mi chiedeva solo, per cortesia, però, di camminare sull’altro marciapiede quando uscivamo insieme.

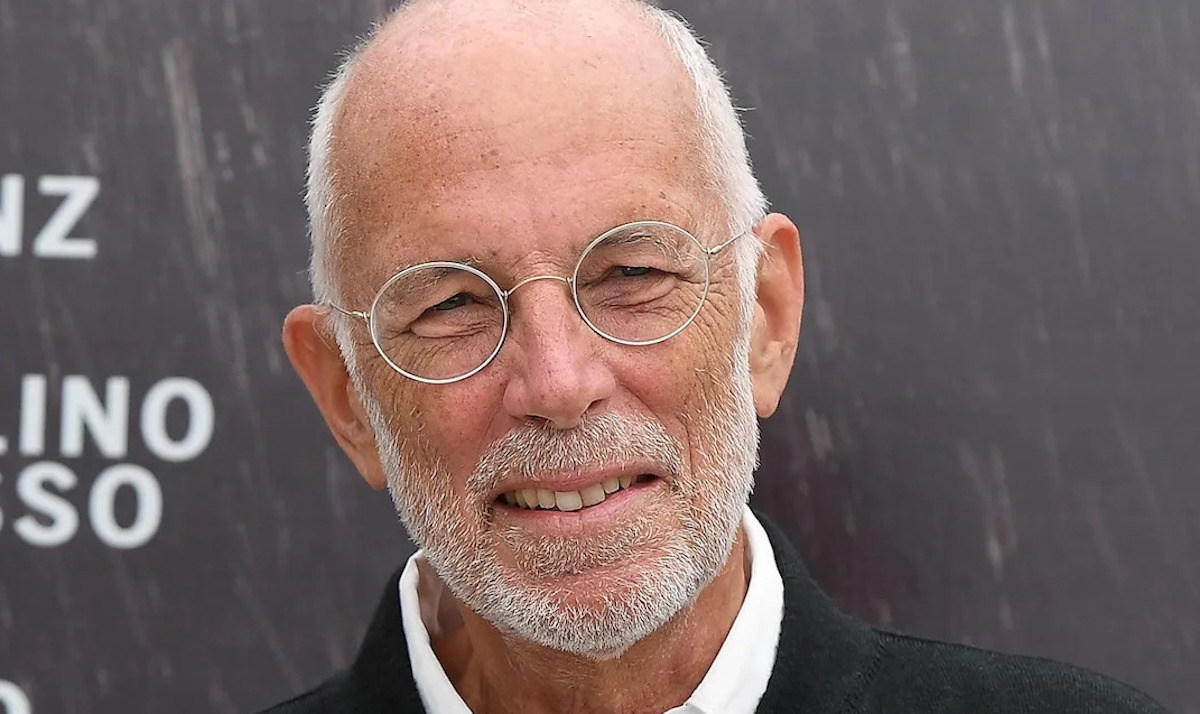

Gabriele Salvatores, Casa del Cinema, Roma. – Unindustria Pfi

A parte questo, quelle due cose, l’amicizia, la voglia di stare insieme e anche il fatto di creare insieme qualcosa, ha fatto nascere il Teatro dell’Elfo e mi ha dato la spinta originaria. Erano gli anni del Living Theater, del Bread and Puppet, dell’Open Theater, del Théâtre du Soleil di Ariane Mnouchkine. Tutte esperienze collettive, cioè di ragazzi, perché allora erano ragazzi, che vivevano insieme e producevano teatro. Era piuttosto bello.

Quegli anni sono stati, è inutile dirlo, molto difficili, molto complessi. A Milano si sparava per le strade, a Roma pure. Però c’era una creatività, una spinta, una musica, una voglia di cambiare il mondo che era forte e ti faceva sentire che non eri solo, soprattutto per quelli che avevano la mia età. Permettetemi una battuta di Altan che racconta molto bene questa cosa: “Dopo il gelo degli anni di piombo godiamoci il calduccio di questi anni di merda”.

Credo che tu sia l’unico regista al mondo tra quelli che hanno vinto un Oscar a sostenere che l’Oscar sarebbe dovuto andare a un altro film (Lanterne rosse di Zhang Yimou, che concorreva nella stessa categoria del miglior film straniero).

È vero. Mi ha molto aiutato questa cosa. A non crederci troppo…

Nel libro, c’è un momento di onestà ancor più imbarazzante. L’Oscar tu l’hai vinto a metà delle riprese di Puerto Escondido e racconti come il fatto che tu abbia vinto l’Oscar abbia poi determinato il fatto che tu abbia girato la seconda parte di Puerto Escondido un po’ sbagliandola: tu scrivi addirittura che vedendo quel film sai identificare perfettamente quale scena hai fatto prima dell’Oscar e quale dopo.

Sì, è vero. Intanto, a proposito di film e imprese, bisogna ricordare che l’Oscar è un premio dell’industria cinematografica, è il cinema che premia sé stesso. E per questa ragione va preso, in un certo senso, con le pinze. E poi, certo, il grosso vantaggio è che quando dici ‘oscar’ lo conoscono tutti. È un premio conosciuto dovunque, ma non necessariamente il migliore.

Dove lo tieni, sulla mensola, davanti sulla scrivania, nascosto dietro un mucchio di vecchi libri?

Non l’ho voluto guardare per molto tempo, non l’ho voluto tenere in casa, proprio perché mi ero accorto, durante Puerto Escondido, che quell’affare dorato, pesante e senza un pelo, nudo ma liscio, pretende poi delle cose da te e ti costringe o, perlomeno, ti fa pensare di dover fare di più. Invece tu sei uguale al giorno prima. Non è che ti hanno infilato un microchip e sei diventato più bravo, no? Non hai imparato a fare un cinema migliore. E così, non l’ho voluto tenere a casa. Per molto tempo. Adesso però ho fatto pace con lui e regge i libri di cinema su uno scaffale della libreria. È perfetto perché è pesante.

Gabriele Salvatores

Un famoso sceneggiatore diceva che lo usava come fermaporte.

Perfetto.

Eppure immagino che un regista che vince un Oscar poi riceve delle proposte, delle lusinghe, delle offerte interessanti. Perché non hai voluto prenderle in considerazione?

Sono tanti i motivi. Uno è molto privato ed è merito di una signora di cui mi ero innamorato e quindi non volevo andare dall’altra parte dell’oceano. Il secondo motivo è che non sapevo ancora fare cinema. Io sapevo di dover imparare ancora molto. Il terzo motivo è che in America la visione del film, e del regista, in particolare, è completamente diversa dalla nostra. Tu lavori per uno studio. Sì, certo, c’era un signore che mi aveva fatto proposte interessanti, che forse conoscete, si chiama Harvey Weinstein (ne ha fatti di tutti i colori, però, devo essere sincero, quel che è giusto e giusto, di cinema lui ci capiva).

Mi avevano proposto tante cose. Io amo molto l’America, quella che ho conosciuto quando avevo vent’anni, l’America di Kerouac, di Ginsberg, dei musicisti di allora, l’America di Tennessee Williams, non amo molto l’America di adesso e neanche quella che ho potuto vedere per la prima volta nel 1990 – perché non c’ero mai stato in America prima, e dalla quale ho portato via soprattutto l’immagine di infiniti parcheggi. Il vero motivo, però, ve lo devo dire, è che tra le tante proposte ce n’è stata una (che non è venuta da Harvey, ma da altri): di fare il remake di Mediterraneo con i soldati americani in un’isola giapponese. C’è un limite a tutto.

Prima citavi la Mnouchkine che è stata un nome chiave per la drammaturgia europea e per capire bene quel mix incredibile di libertà e violenza che c’era negli anni 70, nel tuo libro c’è questo aneddoto bellissimo: tu vai a trovare Ariane Mnouchkine a Parigi per chiedere il permesso di avere dei diritti e c’è qualcuno che tenta di aggredirla con un coltello.

Sì, il Théâtre du Soleil era una comune: mangiavano tutti insieme alla Cartoucherie de Vincennes. Una volta eravamo a mangiare anche noi dell’Elfo insieme a loro e a un certo punto un bel ragazzo, me lo ricordo, giovane, capelli lunghi naturalmente, che era stato zitto per tutto il tempo, con gli occhi fissi su di lei, su Ariane, a un certo punto prende il coltello e senza preavviso si scaglia su di lei. Ariane non fa altro che alzarsi in piedi e dirgli ‘Fermo’. Lui si ferma e lei gli dice ‘Adesso, seguimi’. C’era un silenzio pazzesco. Lei esce dalla Cartoucherie seguita da lui e poi gli dice. ‘In ginocchio. Scava una fossa, seppellisci il coltello’. Lui fa tutto questo senza fiatare. ‘E adesso baciami’, gli fa Ariane.

Il premio Oscar Gabriele Salvatores

Credi che tra regista e attore ci sia una relazione così?

Un rapporto di questo genere, sì: a volte l’attore lo vorrebbe. E a volte anche il regista lo sa. Ma la verità è che io li amo troppo gli attori, gli voglio bene. Sono cresciuto con gli attori.

Una citazione dal tuo libro: “Il regista diventato famoso per i film in cui si viaggia che non ha mai viaggiato da solo”.

Sì, paradossalmente, ho abbastanza paura di viaggiare. Non ho mai viaggiato da solo. Anche adesso, anche semplicemente ieri sera, per venire da Lucca qui, io la sera ero agitato. Le valigie, il mio psicanalista dice che sono un simbolo molto forte legato al lutto, all’abbandono, alla partenza, quindi probabilmente c’è dentro anche questo a livello inconscio. Come Verne, senza fare paragoni irriverenti, ho raccontato delle cose senza avere fatto io il viaggio direttamente. Però ho letto tanto di viaggi. Chatwin lo conosco a memoria. On The Road è stato il mio romanzo di iniziazione. Scritto su un rotolo di carta igienica. Credo sia anche conservato in qualche museo.

A proposito di spostamenti, c’è un’altra cosa che tu riveli con spassionato disincanto nel libro: non solo Hollywood, anche a Roma non ti sei mai sentito a casa tua.

In realtà ho vissuto quindici anni a Roma, con la fortuna di abitare in una casetta piccola piccola, ma in via Margutta, proprio di fronte a quella di Fellini. C’era il marmista sotto casa che mi preparava le salsicce sulla brace, il giornalaio che mi teneva da parte il quotidiano. Mi ero circondato di un paesino fantastico. Però non sono mai uscito da quel quadratino. La verità è che Roma, città bellissima, è una città che mi fa paura perché è molto grande. Mi sentivo un po’ solo, senza gli amici del gruppo, senza la mia tribù a Milano: la mia famiglia, tra virgolette. Non la famiglia vera ma quella comfort zone che non sono riuscito a ricreare a Roma.

Sono diventato molto amico degli attori con cui ho lavorato ma poi alla fine “ognuno a rincorrere i suoi guai”, come canta il poeta, ci siamo un po’ persi. E poi c’è un vizio del cinema romano, ve lo devo dire, che non sono mai riuscito a sopportare: si firmano i contratti in trattoria. Io non la posso vedere in questa cosa. Scusatemi, io sono napoletano, non sono milanese, quindi, per carità, non ho niente né con i contratti, né con la trattoria. Però c’è questa cosa, un po’ da ‘terrazza’, dello stare insieme. Io non ne sono capace, sin da piccolo. Alle feste, anche da ragazzo, gli altri facevano la corte alle ragazze, io suonavo la chitarra in un angolo. La volta che ho provato a fare la corte alle ragazze mi hanno rubato la chitarra.

Ancora sugli attori. Nel libro tu dici: “per me sono come dei funamboli. Io metto insieme la struttura, i cavi e me ne resto comodo sulla piattaforma. Poi sono loro che dovranno camminare sul filo a molti metri d’altezza”

Alla fine chi rischia sono loro, chi ci mette la faccia, il corpo, le proprie emozioni, è l’attore. Grotowski, grande maestro del teatro, parlava dell’ “attore santo” addirittura, soprattutto a teatro. Il cinema è un po’ diverso. Il teatro ti insegna che l’attore è al centro della cosa, lì è la casa dell’attore. Il cinema forse è la casa del regista. Ma il teatro è la casa dell’attore. Nel cinema decido io cosa dovete vedere quando siete lì, in quel quadratino lì. A teatro potete scegliere voi. Non solo, ma lo stesso attore vi guida lo sguardo. Se uno è in piedi e sta facendo un monologo e all’improvviso si volta da qualche parte, tutti guarderanno lì. È come un movimento di macchina. È l’attore che decide cosa il pubblico deve vedere. Quindi per me quel cavo lo posso tendere con lui ma poi ci deve camminare lui.

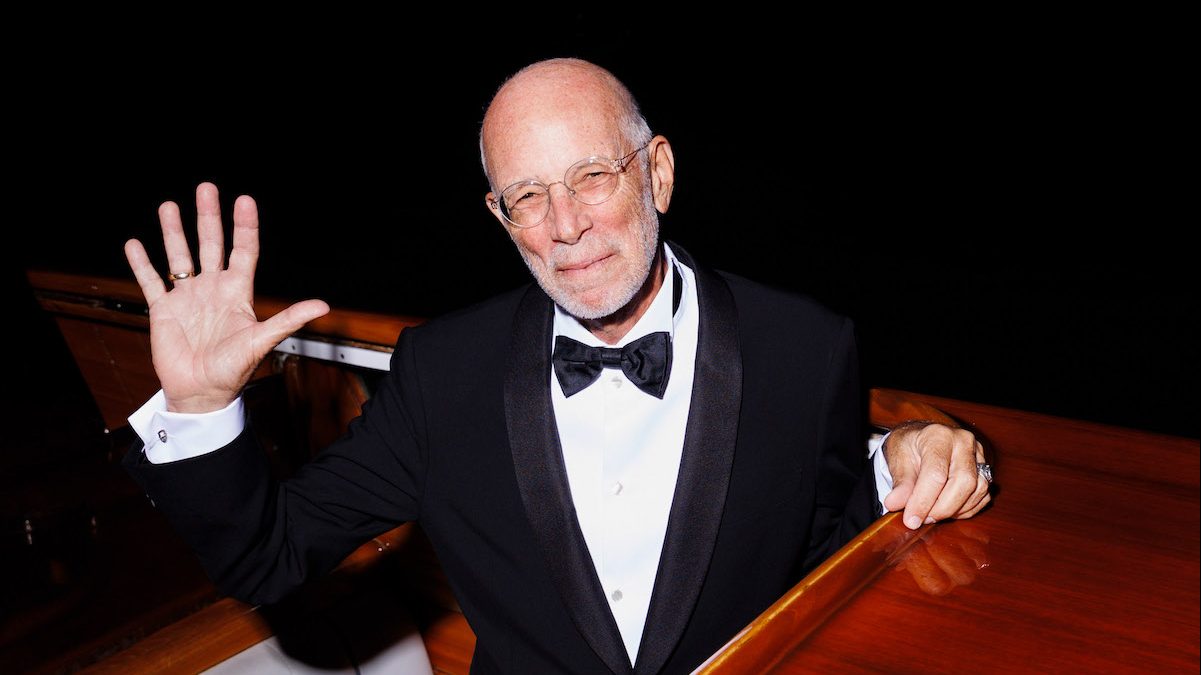

Gabriele Salvatores sul set

Nel libro racconti che a un certo punto a Cinecittà, tu, giovanissimo, soccorri Federico Fellini che stava per avere un malore per il caldo. Lo raccogli praticamente da terra.

No, non proprio. Si era appoggiato al muro. Era in evidente difficoltà. Dopodiché mi chiede: ‘Chi sei? Cosa fai?’. E io, d’impeto: ‘Faccio il regista’. ‘Coraggio’, fa lui.

Sembra una scena dell’ultimo Fellini. E adesso il destino ha fatto sì che tu abbia girato un film da una sceneggiatura inedita di Fellini: Napoli, New York. Come è uscita fuori? Come l’hai trovata?

Tecnicamente non è una sceneggiatura. Si chiama trattamento. Il soggetto sono due paginette scritte che raccontano la storia. Il trattamento è lo sviluppo più narrativo del soggetto e poi si passa alla sceneggiatura. Questo trattamento è fatto di 58 pagine. Un racconto scritto da lui e da Tullio Pinelli, molto preciso, con i dialoghi dei personaggi, le indicazioni psicologiche, i luoghi. Non è stato per niente difficile fare un film tratto da questo trattamento, perché lui sapeva scrivere bene.

È un film molto classico, diviso in tre atti. Non è felliniano per niente, perché l’ha scritto nel 1948. Aveva appena scritto Paisà con Rossellini e allora scriveva sceneggiature insieme a Pinelli all’inizio. Scriveva anche per Germi. All’inizio il film doveva essere diretto da Gianni Franciolini (al quale probabilmente si deve l’idea inziale, come ipotizza Augusto Sainati, lo studioso che ha rinvenuto il trattamento in una abitazione di Pinelli su sua indicazione quando era ancora in vita – ndr) poi Fellini ha provato a realizzare il film con gli americani, con lui come regista. Ha subito litigato.

A proposito dell’America, c’è un aspetto molto divertente in questo. Io non c’ero mai stato prima del ’92 e Fellini scrive, nella prefazione del trattamento: ‘Vabbè, Napoli la conosciamo, New York ce la siamo un po’ inventata, perché non sono mai stato in America’. Fantastico, mi sono detto, faccio così anche io, faccio New York inventando. Lui aveva il teatro 5, noi abbiamo gli effetti speciali e Trieste, che ha dei punti molto simili. Coppola ci ha ricostruito Ellis Island per Il Padrino II, per esempio. Abbiamo costruito la scenografia fino a 5 metri d’altezza, poi dai 5 in su ci hanno pensato i computer. Anzi: ci stanno ancora pensando.

Detto questo non direi che è un film felliniano: non ha niente di onirico, di surreale. Semmai è un film molto influenzato, come lo era allora il soggetto, dal neorealismo. È la storia di due bambini, due scugnizzi che scappano come clandestini per andare a New York: c’è quest’idea del viaggio e dell’arrivo in un posto come quello in cui si ritrova Alice nel Paese delle Meraviglie. Di felliniano, forse, c’è solo la nave che li porta lì. Per me era un bellissimo modo, non ideologico, per ricordarci che una volta i migranti eravamo noi. Siamo il paese che ha avuto più migranti al mondo, 20 milioni. L’idea di vedere come eravamo, più o meno nella stessa situazione in cui vediamo migranti di oggi al telegiornale era molto interessante. In realtà il film parla dell’avventura e della crescita di questi due ragazzi.

Nell’ultima parte del libro sottolinei più volte che hai fatto spesso film con bambini o con ragazzini pur non avendo avuto figli.

I figli sono una cosa meravigliosa e spaventosa perché prendi la responsabilità di mettere al mondo qualcuno che non te l’ha chiesto e lo fai sapendo che dovrà attraversare fare tutto ciò che fa parte della vita e che tu conosci bene. Ce ne vuole di coraggio. Forse io non ne ho avuto abbastanza, anche per la grande paura generata dal lavoro che faccio che ti porta continuamente in giro, avanti e indietro, che concentra una grande attenzione su di te. Pensa ad un figlio che vede il padre che arriva mentre tutti intorno lo fotografano, che tipo di rapporto si viene a creare in queste condizioni. E quanto tempo avrei potuto dedicare a mio figlio? Fare un figlio ti cambia la vita.

Nel mondo arabo, quando nasce un figlio, il padre si chiama “padre di”, non perde il suo nome ma lo cambia. È molto bello perché ciò significa puntare al futuro, dargli un’importanza incredibile. Quello del padre e della madre, è un lavoro importante e io non me la sono sentita. Non è andata così anche per altri motivi, ma, insomma, arrivato alla mia età dico ‘peccato non avere un figlio con cui parlare, con cui condividere delle cose’. Il mio analista diceva: ‘Sì, però ha i suoi film’. Ma non è lo stesso andare a letto la sera abbracciato a un nastro di un film piuttosto che ai tuoi figli. Quindi, sì, mi è dispiaciuto. Però è andata così. La prossima vita farò scelte diverse.

Molti bambini ma poche donne nei tuoi film. Un’osservazione che, come racconti nel libro, hai dovuto affrontare diverse volte.

Dagli anni ’70 in avanti, non solo adesso. Anche perché è un’osservazione vera. Però vorrei condividere un ragionamento. Nei miei film, le donne, è vero, non sono protagoniste, ma in tutti i film sono le donne che fanno partire qualcosa, che sbloccano una situazione, che spingono gli uomini ad andare in un posto lontano dalla loro comfort zone, dalle loro abitudini, li costringono ad andare in un’altrove. Quindi sono una spinta vitale, la spinta al cambiamento, sempre, anche se hanno una parte molto piccola.

E poi devo dire, sinceramente, che c’è qualcosa che io amo molto ricordare, soprattutto a me stesso: anche alla mia età le donne rimangono meravigliosamente misteriose e io questo mistero non lo voglio toccare. Ci sono delle registe che possono raccontare benissimo le donne perché le conoscono da dentro. La scena d’amore di Lezioni di Piano è forse una delle più belle mai fatte e non a caso è stata girata da una donna. Allo sguardo femminile non voglio rubare nulla. Dopodiché ci sono stati dei registi maschi capaci di raccontare le donne benissimo. Bergman, ad esempio.

Gabriele Salvatores sul set nella prima immagine tratta da Napoli – New York

Un’altra cosa che si scopre nel libro, e che ritorna di frequente, è il singolare rapporto del tuo metabolismo col cinema. Nel senso che tra te e il cinema c’è sempre un negoziato continuo di ansie, di malattie, di trasporti, di pulsioni.

È anche un po’ la mia medicina, il cinema. Effettivamente quando sono sul set sto bene. Anche fisicamente. Non mi sono mai ammalato facendo un film. Nella vita sono molto ansioso, invece sul set, di fronte ad un’improvviso grattacapo, un qualsiasi problema, so come affrontarlo. Nella vita prenoto il ristorante tre giorni prima, per un treno arrivo un’ora prima in stazione, sono fatto così. Al cinema, non so perché, mi sento libero.

C’è una storia bellissima e divertente nel libro che riguarda una donna molto importante per te.

Nella serata degli Oscar feci due errori. Quando ebbi la statuetta in mano, c’era tutto il mondo a guardare e feci una dichiarazione a favore della pace (era in corso la prima guerra in Iraq): “Facciamo come i soldati di Mediterraneo, stop the war, smettiamola con la guerra, la vita è meglio”. A quel punto si accendono tutte le luci, parte una musica, arrivano due signorine che mi portano via. Ma che è successo? Chiedo. “Non si possono fare dichiarazioni politiche”. La pace? Politica? Poi penso: “Beh sì, la pace è politica”. Insomma, mi portano fuori e arrivo in una saletta dove ci sono i membri dell’Academy che brindano e insieme a loro c’è Diego Abatantuono.

Diego si era appena lasciato con sua moglie, Rita Rabassini, ed era un anno che io e lei stavamo insieme. Ma vivevamo tutti, tranquillamente, nella stessa casa, con la figlia che ci vedeva giocare alla playstation e quindi, in qualche modo, affrontava nel miglior modo possibile il complesso edipico. Mentre stavamo parlando, e brindando, si apre una porta in fondo a un corridoio e vediamo Rita, la sua ex moglie, mia attuale compagna, che corre verso di noi inseguita dalla security americana, una squadra di energumeni che sono ad un attimo dall’acciuffarla. Al che io e Diego ci guardiamo e all’unisono gridiamo: ‘No! È mia moglie!’. Ci hanno guardato tutti come nella gag di una commedia. E ci siamo guardati pure noi senza avere la minima chance di spiegare qual era la nostra relazione. Alla fine, sorridendo e sorseggiando, ci hanno guardato con ironica rassegnazione, mormorando tra loro: ‘Italians’.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma