“Numerose sono le registe che hanno iniziato qui: solo per fare qualche esempio, Letizia Lamartire, che ha debuttato alla regia nella serialità con Baby, Francesca Mazzoleni, regista di alcuni episodi di Supersex, Laura Luchetti, che ha diretto un episodio de Il Gattopardo, e tra i grandi nomi, registe come Cristina Comencini”, ricorda con soddisfazione Tinny Andreatta, vicepresidente contenuti italiani di Netflix, che incontriamo in una sala riunioni nella sede romana della piattaforma americana. “Perché noi in verità non abbiamo delle postazioni fisse – chiosa Barbara Ferrieri, PR Director Italia – la nostra scrivania è tutta nella nostra borsa”.

L’USC Annenberg Inclusion Initiative, che prende in considerazione le serie TV e i film su Netflix USA dal 2020 al 2021, infatti evidenzia miglioramenti notevoli circa la rappresentanza delle donne e di individui appartenenti a gruppi razziali/etnici sottorappresentati.

Lo studio rivela che la piattaforma di streaming ha raggiunto la parità di genere nei ruoli da protagonista o coprotagonista con una donna o una ragazza in questa posizione in più della metà (55%) di tutti i film e le serie TV Netflix dal 2018 al 2021. Per quanto riguarda le donne dietro la macchina da presa nel 2021 nel 26,9% dei casi, la regia di un film Netflix era affidata a una donna, rispetto al 12,7% di tutti i film di maggior successo nello stesso anno. Il 38% di chi ha ideato serie nel 2021 era costituito da donne, con un salto rispetto al 26,9% nel 2018. È inoltre aumentata la rappresentazione di persone non bianche in ruoli da protagonista toccando il 47% nella produzione del periodo 2020-2021.

Andreatta, in Netflix Italia come è la situazione?

Da noi parliamo di autenticità, vogliamo rompere degli stereotipi. La scommessa per noi è riuscire a raccontare storie più autentiche di un paese in cui c’è una società più complessa, più fluida, più articolata. Il nostro obiettivo è riuscire a raccontare quest’Italia dando lo stesso valore che aveva un tempo.

Investiamo molto sulle giovani donne, sia nella scrittura che nelle giovani generazioni delle attrici, anche con dei corsi come “Becoming Maestre”, che è fatto insieme con l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, che si occupa della formazione di giovani professionisti dietro alla macchina da presa, in particolare registe, direttrici della fotografia, responsabili del suono e montaggio. Quindi vari livelli professionali, varie maestranze. Mi ricordo la prima volta che ho visto una direttrice della fotografia in mezzo a una troupe, ed è stato per me un gesto rivoluzionario.

Raccontate anche storie al femminile?

Ovviamente! La legge di Lidia Poet è una storia che parla della prima avvocatessa che è stata esclusa dalla professione perché donna, quindi in qualche modo racconta di questo paese che è sempre un po’ in ritardo nell’accettare le donne. Ci piace raccontare donne che non necessariamente vogliono piacere a tutti i costi, oppure rompere dei tabù come quello della maternità santificata, per cui avremo per esempio una serie di prossime uscita, Inganno per la regia di Pappi Corsicato, che racconta di una donna, madre e non più giovanissima, interpretata da Monica Guerritore, che ha una storia d’amore, e che ha diritto di parlare della sessualità a prescindere dall’età.

Per noi sono molto importanti anche i team di scrittura come in questo caso, dove si è formato un bellissimo gruppo di sceneggiatrici composto da Teresa Ciabatti che ha guidato alcune giovani donne come Eleonora Cimpanelli, Michela Straniero e Flaminia Agressi, quindi facendo anche una sperimentazione su una scrittrice di letteratura piuttosto che di settore.

2021, Tinny Andreatta

Produzioni di prossima uscita?

Adorazione per la regia di Stefano Mordini con Noemi Magagnini, Alice Lupparelli e Beatrice Puccilli. Una serie ispirata al romanzo di Alice Urciolo, una storia di giovani di provincia con una protagonista femminile. A proposito della provocazione o comunque del ricordo di anni che hanno rappresentato dei capitoli importanti nell’emancipazione femminile, avremo la serie Mrs Playmen con la regia di Riccardo Donna con Carolina Crescentini, Filippo Nigro e Giuseppe Maggio. La storia di questo giornale contraddittorio nel quale scrivevano alcune femministe mentre era avversato perché parlava di contraccezione, parlava di piacere femminile, parlava di argomenti tabù in quegli anni.

Avete annunciato anche La vita che volevi, una serie che affronta il tema della transizione.

Uscirà il 29 maggio. È scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, con Vittoria Schisano. È la storia di una persona che sceglie il sesso nel quale si riconosce. Ed è interessante perché non è una storia di transizione, ma è una storia familiare, perché questa donna apparentemente realizzata una volta che ha trovato la sua identità, scopre in realtà che le manca qualcosa nella vita, che sono gli affetti veri, che sono in qualche modo la famiglia e quindi è una storia un po’ almodovariana che racconta un progresso ulteriore del personaggio.

Cosa l’ha spinta a fare questo lavoro?

Ho scelto di compiere quell’atto magico di trasformare le pagine in immagini, di lavorare su qualche cosa che ogni volta mi è apparsa straordinaria e di aiutare i talenti, come se fossi una levatrice, a esprimere quello che loro volevano raccontare nel modo migliore

Lei è stata la prima donna a dirigere Rai Fiction, come ricorda quella esperienza?

Sono entrata in Rai e ho fatto un percorso legato alla mia passione per lo storytelling, cominciando dai primi gradini e man mano assumendo una responsabilità maggiore. Mai mi sarei aspettata di ricoprire quel ruolo perché non c’era mai stata una direttrice donna in un ruolo apicale di carattere editoriale. È stata sicuramente un’evoluzione inaspettata della mia carriera ed è stata accolta in Rai con grande entusiasmo perché l’ho sentita come parte integrante di una squadra e quindi come una nomina molto tecnica e molto legata al gruppo.

Conquistò anche potere.

Mi sono resa conto di quello che è il significato per me di potere, che è poter fare, e quindi questa posizione a cui non ambivo mi ha dato la possibilità di poter fare moltissimo, di poter cambiare in un certo senso il corso di quello che in Rai veniva fatto. Pensi che dopo circa una settimana ho portato in consiglio di amministrazione quella che era la mia linea editoriale che aveva come titolo “Nessuno escluso”, ispirato a un film che io ho amato moltissimo, Non uno di meno (film del 1999 di, che vinse il Leone d’oro a Venezia, ndr), che racconta di una maestra caparbia che in qualche modo vuole includere tutti i ragazzi della campagna cinese e portarli alla fine degli studi. Per me il servizio pubblico voleva dire non escludere nessun pubblico, alto o basso che fosse, ma anche non escludere nessun punto di vista della rappresentazione del racconto femminile, fatto dagli occhi delle donne e anche dei più giovani, nel senso che i figli, fino ad allora, erano tendenzialmente stati rappresentati come figli e non come protagonisti del racconto.

Una scena del film “Non uno di meno” di Zhang Yimou

Cosa mise in atto per cambiare le cose?

Misi subito in cantiere due titoli: Una mamma imperfetta, una coproduzione con RCS che ha avuto un bellissimo successo e ha potuto dire che le donne non devono sempre essere perfette, non devono sempre poter far tutto, ma anzi la loro bellezza è anche la bellezza dell’imperfezione. Poi ho messo in cantiere Braccialetti rossi in onda su Rai 1 ed è stata una rivoluzione perché lì non c’erano attori noti e i protagonisti erano dei ragazzi malati. Sicuramente un titolo che ha inciso sulla linea editoriale della Rai a suo tempo.

Ha spostato anche il racconto nel nord Italia.

Per me questo è molto importante ricordarlo. La produzione veniva spesso delocalizzata, per cui venivano fatti gli establishing shots in certi luoghi come Trieste piuttosto che Roma ma spesso poi si girava all’estero, in Jugoslavia, in Cecoslovacchia o in Argentina, per calmierare i costi, con alcune grandi eccezioni, pensiamo a Il commissario Montalbano che ha dato della Sicilia un’immagine così potente da creare, turismo. Io, sempre dopo una settimana, ho obbligato i produttori a non delocalizzare più. Questo perché nel 2012 era comunque un anno di crisi, e perché per me il racconto deve avere la capacità di rappresentare la diversità culturale e paesaggistica dell’Italia.

Cosa pensa di aver lasciato in eredità?

Quando ho lasciato Rai Fiction avevamo girato in tutte le regioni italiane, avevamo un pubblico molto più distribuito per classe socio-economica, nel senso che tutte le classi erano rappresentate sia a livello sociale sia a livello di istruzione, quindi in qualche modo è stata una rivoluzione che ha cambiato molto.

In una recente serata da Bruno Vespa per parlare d’aborto erano tutti uomini.

È una regressione. Io odio i convegni in cui si parla delle donne che hanno avuto successo. Ricordo di essere stata invitata a un convegno in cui c’erano due panel paralleli, uno sulle coproduzioni e l’altro sulle donne che sfondano il muro di cristallo. In quello delle coproduzioni erano solo uomini, mentre nell’altro c’erano solo donne. Ricordo che mi chiesi: E se tre di noi andassero nell’altro panel, e tre uomini parlassero del muro di cristallo? Non sarebbe più utile?

Gianmarco Saurino, Matilda De Angelis e Eduardo Scarpetta ne La legge di Lidia Poët 2

Un’altra delle prime cose che ho fatto è stata di organizzare un convegno sul femminile, di cui sono molto contenta. C’erano la professoressa Milly Buonanno, Cristina Comencini, Francesca Archibugi, Cristiana Capotondi, Irene Pivetti e molte donne rappresentative dell’industria, ma c’erano anche tanti uomini: perché una mia ossessione è quella che, per parlare di femminile, gli uomini non devono mai essere esclusi, nel senso che hanno anche loro un punto di vista. Devono essere coinvolti nel cambiamento della mentalità rispetto alla rappresentazione del femminile.

Perché oggi questa cosa ancora non avviene?

Non avviene perché noi siamo un Paese in cui i diritti delle donne sono molto recenti, ce lo ricorda anche il film di Paola Cortellesi. In C’è ancora domani raccontiamo una storia bellissima che è ambientata non tanto tempo fa in cui per la prima volta le donne hanno avuto il diritto di votare, poi hanno potuto diventare magistrato solo negli anni Sessanta, e il delitto d’onore è stato abolito negli anni Ottanta.

Questo significa che ci sono state delle conquiste e che apparentemente sono stati fatti dei grandi passi, ma nella realtà bisogna in qualche modo vigilare, bisogna riconoscere che le retrocessioni possono accadere con grande facilità. Io trovo che la generazione più giovane sia molto libera, molto creativa, molto interessante, che sia cresciuta con meno pregiudizi delle nostre e quindi hanno delle grandi opportunità. Però in qualche modo chi è più grande deve conservare questo mondo per loro in modo che così possano portare avanti la loro capacità innovativa e creativa.

La famiglia di Delia in C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Quando arrivò a Rai Fiction lei disse: “Spero di riuscire a cambiare le regole del club”. È andata via perché non c’è riuscita?

No! Ho detto che mi sono sentita come in un club di Londra perché ero l’unica donna in un gruppo di uomini, anche molto gentili e molto inclusivi. Certo, il modo certe volte di affrontare il conflitto degli uomini è più oppositivo. Ogni tanto dico che c’è bisogno di avere la radura in cui si incrociano le corna, nel senso dei cervi. Una cosa che ho potuto constatare è, per esempio, che se ci sono un uomo e una donna in una stanza e arriva qualcuno che non conosce chi è il responsabile, tendenzialmente si rivolge sempre prima all’uomo.

Cosa pensa quindi dei colleghi uomini?

Gli uomini non hanno tanto la capacità d’ascolto, spesso interrompono. Questo non è vero per tutti, nel senso che per esempio nella cultura di Netflix questa attenzione, a prescindere da chi uno è, dal ruolo che occupa, dell’ascolto, del lavoro fatto in modo costruttivo, eccetera, è, diciamo, una delle regole, uno dei valori di questa azienda.

Perché è andata via dalla Rai?

Sono andata via dalla Rai perché in otto anni credo di aver fatto molto: sono felice delle cose che ho realizzato, penso a L’Amica geniale, penso anche che ho messo in cantiere serie come Mare fuori, Doc – Nelle tue mani, Rocco Schiavone, Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Tutto quello che sta andando benissimo adesso ha lasciato una buona eredità, raccontando tante donne e tanti uomini, ho raccontato i medici.

Come giudica questi suoi 25 anni in Rai?

Sono stati anni molto formativi, una grande opportunità di crescita per la mia passione. Per me i film e le serie contribuiscono a costruire l’immaginario di un Paese e quindi hanno una responsabilità e una possibilità così alta di influire sulla collettività. La Rai è un luogo d’eccellenza, ci tengo a dirlo, penso che ci siano delle persone con cui ho lavorato di straordinario valore.

Una scena della serie Mare Fuori

Perché scelse Netflix?

Mi è stato proposto di venire a Netflix in un momento nel quale sentivo di avere fatto un ciclo in Rai che mi aveva portato ad esprimere quello che volevo e ciò che il servizio pubblico potesse fare. Avevo sempre ammirato Netflix, anche dalla Rai. Ricordo proprio come una specie di shock quando da finanziatori minoritari di Suburra, venne nella mia stanza la responsabile del prodotto e mi fece vedere il doppiaggio inglese.

Perché rimase colpita?

Sono rimasta scioccata perché c’è sempre stato un grandissimo pregiudizio sul fatto che non esisteva il doppiaggio inglese e quindi i prodotti non potevano varcare l’oceano. Questa rivoluzione del poter rendere accessibile il contenuto italiano con i sottotitoli e con il doppiaggio mi ha aperto un nuovo mondo. Mi sono detta: allora anche questi americani possono importare! Io andavo a tutti gli screening delle major per comprare i loro contenuti, perché prima di diventare direttrice di Rai Fiction mi sono occupata anche di programmazione acquisto. Per me era la prima volta che vedevo le rotte marine invertite.

Tutto qui?

Le due ragioni per cui ho deciso di venire è che Netflix ha come modello di business quello di lavorare sulla produzione chiaramente americana ma di lavorare anche sulla produzione locale. Se pensiamo che nel 2013 Netflix lanciò il suo primo prodotto americano, House of Cards, e contemporaneamente lanciò una coproduzione con la Norvegia, Lilyhammer, si intuisce immediatamente la indole: l’identità di Netflix di lavorare sul contenuto locale. La filosofia che da qualsiasi Paese possa arrivare un successo di livello mondiale. Quindi, per una che ha lavorato affinché il prodotto italiano potesse varcare le soglie, è stata una scommessa, di nuovo estrema, anche se penso che nella vita il cambiamento porti sempre a un’evoluzione di pensiero importante.

E l’altra ragione è che Netflix ha una cultura che è basata sull’eccellenza, il talento e il gioco di squadra. Io penso che, al di là dei talenti esterni, i primi talenti che ho incontrato sono quelli che lavorano con me. E poi è molto bello e molto speciale il fatto che c’è un grande scambio a livello internazionale, abbiamo riunioni in cui mi ritrovo con inglesi, francesi, americani.

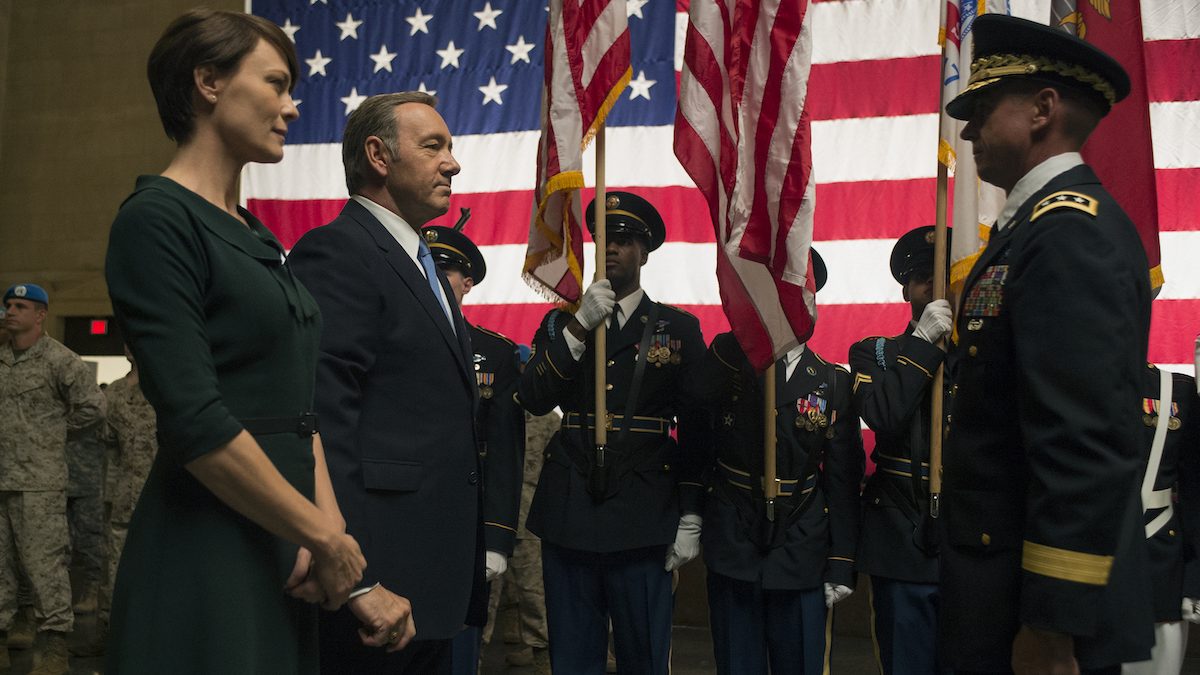

Robin Wright e Kevin Spacey in una scena di House of Cards 3

E non c’è una terza ragione, che potrebbe essere quella economica? Che agli uomini interessa molto, le donne invece non ne parlano.

Questo sicuramente, psicologicamente è così. Posso dire che io non ho mai chiesto niente per me stessa, posso dire che in questa azienda non c’è differenza remunerativa fra gli uomini e le donne, fa parte dei principi. Diciamo che in me le regioni idealistiche prevalgono sempre.

Quindi il compenso non ha influito nella sua decisione?

Nella mia decisione ha molto influito il futuro, sicuramente.

Lei ha parlato di prodotti locali che cercano di andare anche all’estero. Quali sono i requisiti che deve avere un prodotto per essere esportabile?

L’eccellenza, l’essere molto autentico, perché tendenzialmente le persone sono incuriosite da ciò che è diverso. Le serie italiane devono essere vere, devono raccontare qualche cosa che appartiene solo a noi. Fra l’altro l’Italia, è un paese complesso culturalmente, molto ricco.

Qual è quindi l’elemento di connessione con il mondo?

È un elemento di universalità che i personaggi possiedono, una tridimensionalità, le passioni, i bisogni, i desideri che in qualche modo accomunano le persone nel mondo. Quell’aspetto intimo del racconto che le può rendere, diciamo, in qualche modo internazionali.

Come il film di Paola Cortellesi?

Sono contenta che abbiamo potuto contribuire alla filiera di finanziamento di C’è ancora domani, avendone la first pay. Fra l’altro è interessante come un film – che veramente dà l’idea di come il tema sulle donne sia scottante perché raccontato in un modo molto originale, con una voce potente della regista – abbia avuto degli ascolti così straordinario al box office e anche da noi.

Tinny Andreatta

Come è composto il suo team?

Ecco un altro elemento di attrazione. Netflix nel mondo è composto equamente dal 50% di uomini e di donne in ruoli apicali. Il team italiano è composto dal 70% di donne, naturalmente sto parlando di tutti i team, non solo del mio. Nel mio c’è una maggioranza femminile, ma ci sono anche uomini che portano il loro prezioso contributo alla narrazione. Il mestiere editoriale spesso è in qualche modo femminile, proprio perché si mette al servizio del talento dell’autore: è un mestiere maieutico, di pazienza, di attenzione alla voce dell’altro e a fare in modo che gli autori, i talenti possano esprimere la miglior versione di quello che hanno in mente. Quindi per sua natura spesso c’è una maggioranza femminile. Lo è proprio statisticamente.

Netflix ha promosso delle politiche che permettono alle donne di conciliare lavoro e famiglia?

Assolutamente sì, nel senso che io trovo che la parità arrivi quando c’è una reale parità sia nel mestiere, sia nella vita privata. Oltre ad avere una grande apertura, per esempio, verso il maternity leave, c’è anche apertura per il paternity leave. Io amo molto questa cosa, vedere i padri che prendono e assumono la responsabilità di genitore, il bilanciamento dei ruoli a casa e nel lavoro.

Lei come esercita il suo potere?

Il mio potere è lasciar fare, tanto più è bravo un executive tanto meno decisioni prendi. Vuol dire che si circonda di una squadra di persone che sono un’eccellenza e che sanno prendere molte buone decisioni. Ovviamente io sono presente come punto di riferimento, come persona alla cui esperienza attingere. Mi piace la parte editoriale quindi leggo, guardo molto, però c’è grande autonomia, un’autonomia che io non ho mai visto al di fuori di questa azienda, anche da parte dei team che lavorano.

Il film o la serie tv che le ha dato maggiore soddisfazione?

Guardi che non si fa, non ci sono figli e figliastri.

Ci sarà pure qualcosa a cui è anche sentimentalmente legata, il suo fiore all’occhiello?

Ovviamente L’amica geniale è stato qualcosa che mi ha fatto particolarmente piacere perché era una storia molto difficile. È stata una produzione con HBO, con un’altra donna che è Francesca Orsi. È stata una bellissima esperienza.

La quarta stagione de L’amica geniale sarà presentata al Tribeca Film Festival di New York

E da quando è a Netflix?

Qui a Netflix sono tanti i progetti. Sono orgogliosa di aver fatto Tutto chiede salvezza, tratto dal romanzo di Daniele Mencarelli. Una storia che io ho amato moltissimo, scritta e diretta da Francesco Bruni, regista di grandissimo spessore. Raccontare questa esperienza di malattia mentale, subito dopo il Covid, un TSO, in cui chi viene obbligato all’inizio si sente circondato da stranieri e poi si viene a creare in qualche modo questa fratellanza salvifica.

Un altro che non si può non citare è Strappare lungo i bordi, perché poteva esistere solo qui, perché è coraggioso in termini di linguaggio, perché ha un formato strano, perché Zerocalcare ha un grandissimo talento e perché io amo le storie di formazione e questo è un coming of age. È la storia di un ragazzo che sperimenta per la prima volta l’amore, l’amicizia, gli affetti e la morte e tramite questo percorso recupera, perché avendo sperimentato il dolore lui impara a sentire le voci degli altri. L’ho trovata un’opera di grande poesia in cui abbiamo dato una grande libertà creativa.

Citerei per differenziare i generi ma anche per campanilismo Il Supervissuto di Vasco Rossi e il recente Sei nell’anima, il film su Gianna Nannini, perché a proposito delle donne è una storia molto bella, di talento, ma anche una storia di come il talento certe volte sia limitrofo con la follia, con la malattia mentale, le difficoltà e quindi la trovo una storia che racconta in un modo molto potente su un’artista però qualche cosa che è più universale.

Il cast di Sei nell’anima con Gianna Nannini

E di Supersex cosa mi dice?

Sono molto orgogliosa anche di Supersex perché era un progetto secondo me di coraggio smisurato. Abbiamo affidato a una sceneggiatrice di grandissima penna come Francesca Manieri il racconto di un personaggio molto controverso. Lei l’ha trattato non come un divertissement sulla pornografia, ma come un romanzo di formazione, anzi di deformazione sentimentale di un uomo che in qualche modo vede nel porno la sua possibilità di riscatto, nonostante abbracci anche una mascolinità tossica. In qualche modo, a un certo punto della sua vita si rende conto di aver raggiunto il successo ma che non ha una vita sentimentale felice quindi ha bisogno di connessione. Questo taglio mi è piaciuto molto e penso che poteva essere fatto solo a Netflix. In Rai sicuramente non l’avrebbero fatto passare.

Cosa bolle in pentola in questo momento?

Siamo in post produzione con film Il treno dei bambini dal bestseller di Viola Ardone, diretto da Cristina Comencini, scritto da Giulia Calenda e Furio Andreotti con Barbara Ronchi e Serena Rossi. Un storia del dopoguerra ambientata a Napoli nel 1946 che racconta qualcosa che è accaduto da noi in Italia ma che si sta ripetendo, perché uno dei personaggi che portano questi bambini dal sud dove non hanno mangiare, al nord dove le famiglie li accoglieranno, urla davanti al treno “mai più bambini sotto le bombe” e invece purtroppo noi stiamo vivendo un momento nel quale siamo costretti a vedere, vicino a noi, le stesse cose.

Qualcosa di cui si è pentita?

Sicuramente ho sbagliato dei progetti, ma ero totalmente consapevole del perché non sono andati bene.

Faccia qualche esempio.

Mi sembra un peccato, perché semplicemente non sono venuti come dovevano.

Quindi la causa è stata del prodotto in sé e non perché il pubblico non ha gradito?

No, il pubblico capisce molto. Io ho una grande ammirazione del pubblico. Noi facciamo le cose per il pubblico. Penso che il pubblico meriti il meglio ed è sempre così che mi sono orientata. Intanto il pubblico di oggi è super esperto, ha fatto lezioni di audiovisivo durante il Covid che l’hanno portato a essere molto più competente di quanto fosse prima. In generale, bisogna sempre puntare al massimo comune multiplo di quello che il pubblico è. Bisogna puntare all’idea che il racconto abbia un punto d’accesso più semplice che permetta al pubblico più semplice di innamorarsi della storia, ma poi possa essere stratificato, avere dei riferimenti che parlano anche agli altri. Quando il pubblico non è venuto è perché ho sbagliato io o ha sbagliato qualcuno con cui lavoravo.

La sua più grande delusione professionale qual è stata?

La delusione più grande è stata quella di non poter, in certe occasioni, aver dato quello che avrebbe meritato un mio collaboratore. Avrei voluto che la squadra che io avevo a Rai Fiction, che era una squadra straordinaria, fosse più valorizzata, nel senso di poter promuovere più persone con libertà. Ecco, questo mi è mancato. Qui sento invece di poter decidere se una persona merita qualcosa in termini meritocratici.

In Rai le promozioni vengono decise dalla politica.

Non sempre. Ci sono stati anni in cui la Rai non è stata completamente determinata dalla politica, però comunque ha molti vincoli ed è molto difficile operare, mentre qui il talento viene valorizzato. Noi abbiamo un gruppo di persone sotto i 35 anni che hanno responsabilità.

2021, Tinny Andreatta

In casa sua come erano viste le donne?

Noi siamo una famiglia molto paritaria, i miei genitori hanno fatto le cose in ordine, due maschi e due femmine. Quindi il 50% è proprio nel DNA. Mio padre ha molto spinto perché mia madre avesse una carriera professionale, lei è una psicanalista. Una famiglia complessa ma molto ricca. Una delle cose più belle della mia vita che mi piace ricordare è che noi avevamo fin da piccoli il possesso della casa. Mia madre aveva messo un’altalena, un saltapicchio e gli anelli in mezzo al corridoio. Adesso invece sono tutti attenti che i bambini non si facciano male, mentre noi potevamo fare qualsiasi cosa.

Che formazione ha avuto?

Il fatto di avere avuto maschi e femmine in casa è stato molto importante anche per la formazione, perché fin da piccola amavo molto le storie. Ho guardato tanti film di guerra, tanti film western, tanti film romantici. Avevo anche la nonna in casa, per cui tanto classico Hollywood. Mia madre è stata quella a cui piaceva il cinema europeo d’autore, per cui quando io ho fatto il mio primo lavoro, all’Academy Pictures dove fare la distribuzione di film di qualità, devo dire, avevo già un discreto bagaglio culturale cinematografico.

Nessuna influenza genitoriale nella scelta della professione?

No, guardi, io sono stata totalmente lasciata libera, tutti noi abbiamo goduto di una grande libertà.

E da altri?

Le racconto un piccolissimo aneddoto. Il mio professore di filosofia al liceo, una volta che avevo preso dieci in un’interrogazione, mi ha regalato una scatola con sopra delle donne raffigurate. Mi ha detto: Ti regalo questa scatola perché tu dovrai, quando sarai più grande, occuparti dell’emancipazione femminile, devi fare politica, devi occuparti del fatto che le donne possano avere più peso. Quando ho scelto di fare Lettere all’università lui c’è rimasto malissimo. Penso che in fondo però il destino mi abbia portato comunque a occuparmi delle donne, a dar loro voce lo stesso.

Ancora nessuna pulsione verso la politica?

Ho già mio fratello che se ne occupa. Io non penso di averne gli strumenti, le capacità. Ho un’altissima opinione della politica e penso che l’esperienza, le competenze siano fondamentali. Non ci si improvvisa politici.

Ha mai sentito il peso del suo cognome?

Sì, certo. Nel senso che mio padre, quando mi hanno offerto di andare in Rai, mi ha detto: ‘Diranno che è perché porti quel cognome’. Io gli ho detto, papà, è cinque anni che lavoro all’Academy Pictures con successo, perché dovrebbero dirlo? Il giorno dopo viene pubblicato un articolo in cui viene detto che sono stata presa come consulente, quindi l’ultima ruota del carro in Rai, per il cognome. Sono scoppiata a piangere per un’ora, dopodiché non mi è più importato.

Ha avuto una vita professionalmente facile?

Ho avuto una vita professionalmente felice. Facile è un’altra cosa, nel senso che io penso di aver dato molta energia, molto tempo, ho dedicato tanto alla mia vita professionale, però in un senso di felicità.

Se dovessimo parlare di eroine?

Gliene dico subito una. Lei sa perché mi chiamo Tinny, anche se i miei genitori mi hanno battezzata Eleonora? Perché Tinny è una principessa coraggiosa. E loro mi hanno chiamato sempre così. È sempre stata lei la mia eroina.

Però questa è una scelta dei suoi genitori, non sua.

Ok, allora Rita Levi Montalcini, perché è una donna che ha compiuto delle scelte importantissime, che ha lavorato per il progresso della scienza, ma anche per lo spazio delle donne. È stata fondamentale nel trovare uno spazio anche per il femminile nella scienza, ma anche in altre professioni.

Tinny Andreatta

Un aggettivo che le piacerebbe che i suoi collaboratori usassero per definirla?

Penso che una delle caratteristiche che mi caratterizza di più e che i miei colleghi mi riconoscono sia la passione.

Mai sentito “quella passionale della mia capa”?

Passionale sembra un’altra cosa. Visionaria è quello che dicono più spesso.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma