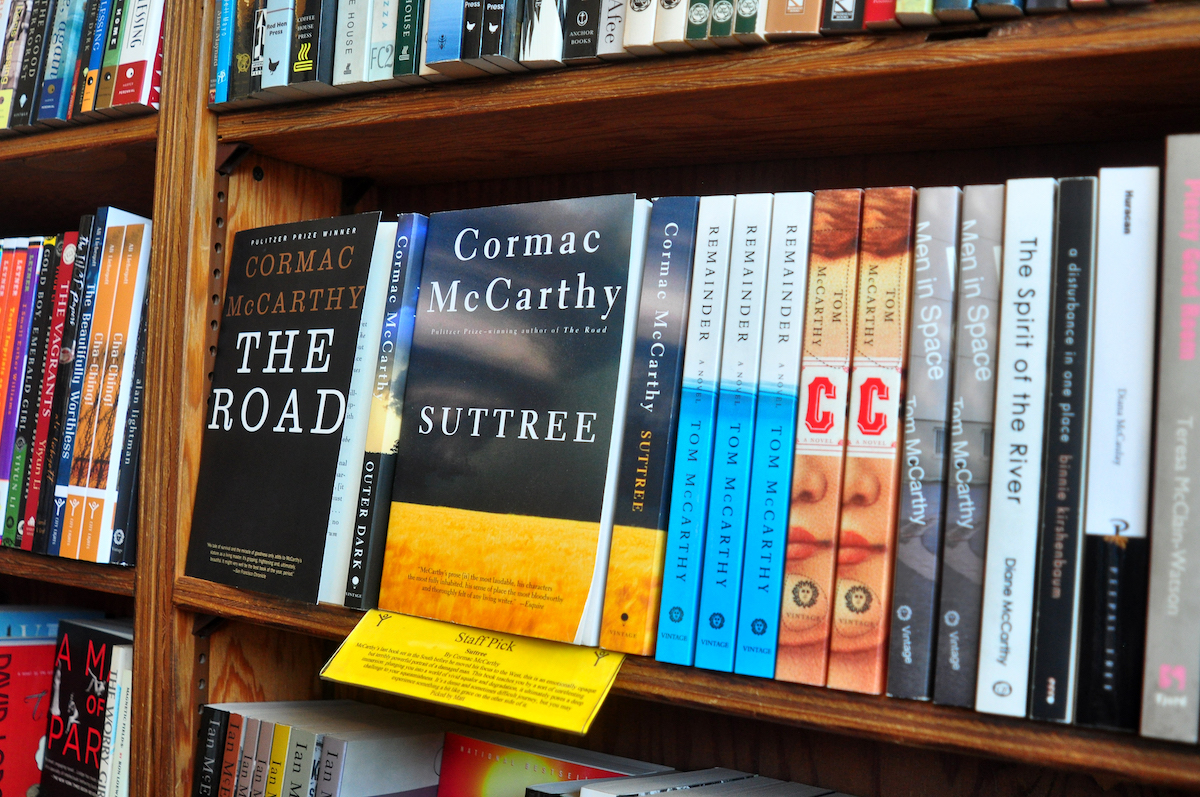

Nato nel 1933 a Providence, nel Rhode Island e morto nel 2023 a Santa Fe, in New Mexico, Cormac McCarthy è ritenuto uno dei più importanti romanzieri del ventesimo e ventunesimo secolo e non è raro trovare il suo nome associato a quello di Herman Melville, Jospeh Conrad, William Faulkner, Fyodor Dostoevsky, Ernest Hemingway, John Steinbeck e altri titani della letteratura di questo calibro. Schivo ma non un eremita alla J. D. Salinger, ha rilasciato poche interviste in vita sua (negli ultimi anni, la più significativa, è quella con Oprah Winfrey del 2007) e ancor più raramente ha parlato apertamente del suo lavoro e della sua scrittura, entrando nel merito del “significato” delle sue storie.

Il suo primo romanzo, Il guardiano del frutteto, è stato pubblicato nel 1965 dalla Random House, apprezzato dalla critica ma di scarso successo commerciale. Nonostante questo, dalla sua prima pubblicazione in poi, McCarthy ha deciso che la sua unica attività sarebbe stata la scrittura, una cosa troppo seria e impegnativa per poter essere fatta a mezzo servizio, a detta sua.

Nel 1968 pubblica Il buio fuori e sette anni dopo, nel 1973, quando ormai lui e sua moglie vivono nella completa indigenza, Figlio di dio, che non cambia di molto la sua fortuna economica. E mentre lui e sua moglie si nutrono di fagioli, rifiuta gli inviti (ben retribuiti) di molte università per andare a parlare del suo lavoro.

A detta di McCarthy, tutto quello che c’è da sapere sulla sua scrittura è nella sua scrittura.

La moglie lo lascia.

Nel 1976 firma, per motivi prettamente alimentari, la sua prima sceneggiatura, scrivendo una puntata di Vision, una serie antologica di prestigio prodotta dalla PBS, il servizio televisivo pubblico statunitense. L’episodio viene molto apprezzato e McCarthy riceve molte offerte per continuare su quella strada. Che rifiuta.

Come, anzi da cosa nasce il capolavoro Meridiano di sangue

Nel 1979 è la volta di Suttree, un romanzo parzialmente autobiografico in cui McCarthy racconta la sua vita di stenti, vissuta lungo il corso del fiume Tennessee. Disperatamente divertente, insopportabilmente triste, Sutree viene percepito come una sorta di Huckleberry Finn millenaristico e segnala McCarthy come uno dei più significativi scrittori della sua generazione e gli vale il premio istituito dalla Fondazione McArthur per il sostentamento degli artisti di spiccato valore (il premio è anche conosciuto come “la borsa di studio dei geni”). McCarthy sfutta quel denaro per viaggiare e fare ricerche per il suo prossimo romanzo, Meridiano di sangue.

Il testo, un romanzo western apocalittico, scritto con uno stile essenziale eppure ricchissimo, del tutto privo di speranza ma pieno di disperata umanità, viene descritto come “il libro più sanguinoso dopo l’Iliade” ed entra in molte classifiche prestigiose come uno dei romanzi più importanti di fine secolo. E vende meno di cinquemila copie.

Stimatissimo dalla critica, ignorato dal pubblico, McCarthy diventa “il più grande scrittore sconosciuto d’America”.

E, finalmente, per la prima volta nella sua carriera, decide di concedere un’intervista a qualcuno: Richard B. Woodward del The New York Times. E le cose, cambiano. Il romanzo successivo, Cavalli Selvaggi (pubblicato nel 1992) è un successo editoriale a cui ne seguono altri due (tra il 1994 e il 1998), a comporre la cosiddetta “trilogia della frontiera”. Nel 2005 è la volta di Non è un paese per vecchi, nel 2006 arriva La Strada e il Premio Pulitzer e nel 2022 il dittico Il passeggero e Stella Maris. Poi mentre è coinvolto a tempo pieno nelle attività del Santa Fe Institute, un centro di ricerca multidisciplinare che unisce talenti umanistici a scienziati, la morte.

In tutta la sua vita, Cormac McCarthy non ha mai avuto un computer (preferendogli una vetusta Olivetti Lettera 32) e per quanto abbia scritto qualche sceneggiatura, non ha mai dimostrato un interesse di sorta per il cinema. Il cinema, invece, ha dimostrato un problematico interesse per lui.

Cormac McCarthy e i problematici adattamenti per il cinema

Il primo adattamento su grande schermo è Cavalli Selvaggi, a firma di un Billy Bob Thornton in veste di produttore e regista. É la seconda pellicola dietro la macchina da presa per Thornton e il film, nonostante un cast di un certo richiamo e qualità (Matt Damon e Penelope Cruz) si rivela un disastro di pubblico e di critica. Pur maneggiando il testo più facile e, tutto sommato, commerciale di McCarthy, Thornton non riesce a coglierne l’essenza, trascurando soprattutto l’importanza dello sguardo impietoso di McCarthy sulla natura e sugli uomini che si relazionano a essa. Va decisamente meglio ai fratelli Coen che, nel 2007, portano a schermo Non è un paese per vecchi, avvalendosi del talento di Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin e Woody Harrelson. Il film vince quattro Oscar (compreso quello per il miglior film), fa un mucchio di soldi e viene ritenuto come una delle opere migliori dei due fratelli. Come adattamento del romanzo di McCarthy però, ci sarebbe da sollevare qualche perplessità. I Coen sovrappongono (giustamente, essendo gli autori del film) la loro sensibilità e il loro gusto al suo, caricando i personaggi e dando un senso di circolarità narrativa che, proprio nell’assenza di circolarità, trovava il suo senso. Se il romanzo di McCarthy è una rilettura delle dinamiche narrative dei romanzi hard boiled, un sovvertimento delle regole della fiction, un colpo al cuore della finzione da parte della spietata realtà, il film dei Coen è, invece, un rassicurante meccanismo perfettamente oliato, che quelle meccaniche le ristabilisce e le glorifica. È uno splendido film? Senza dubbio. È un buon adattamento del romanzo? Molto meno.

Le cose vanno esattamente all’opposto con The Road, l’adattamento del 2009 de La strada, a opera del modesto e anonimo John Hillcoat, con Viggo Mortensen. Il film è una sottomessa trasposizione del capolavoro di McCarthy, una fedele e supina messa in scena di fatti e scenari, che non riesce mai a trovare una sua forza autonoma. Per chi ha amato il libro (ovvero, chiunque lo abbia letto) è un valido supporto illustrato del testo ma, per chi non lo ha letto, è solamente una pallida eco di qualcosa di più grande che può solo intuire ma non fruire pienamente. Putroppo (ma non troppo sorprendentemente) a McCarthy quest’opera inane piacque parecchio e, poco prima di morire, aveva scelto proprio Hillcoat per adattare anche l’inadattabile Merdiano di sangue.

E arrviamo al 2013, anno in cui nei cinema approdano ben due pellicole legate a McCarthy: l’adattamento di Figlio di Dio a opera di James Franco (un altro fim senza alcuna ambizione che si limita, reverenzialmente, a portare a schermo le parole, ma non le emozioni che il romanzo è capace di suscitare) e The Counselor – Il procuratore, diretto da Ridley Scott e basato su una sceneggiatura originale dello scrittore, che è un disastro sotto ogni punto di vista, in larga parte proprio per la debolezza del lavoro di McCarthy (e vi assicuro, scriverlo mi fa soffrire).

E, almeno per il momento, è tutto.

Quello che resta da valutare, in realtà, non è tanto l’opportunità commerciale di trasporre i romanzi di Cormac McCarthy al cinema (quello è ovvio, specie dopo la sua morte), ma il senso artistico di farlo. Mi spiego meglio: le qualità letterarie delle scrittore di Providence non sono nella costruzione dei suoi plot (spesso minimali, intenzionalmente poco spettacolari, devoti al verismo, pieni di anticlimax e, quindi, poco cinematografici in ogni senso) ma nel suo assoluto controllo del linguaggio (in particolare l’uso praticamente sovversivo, eppure cristallino, della punteggiatura) e la scelta delle parole. Ogni parola, nella letteratura di McCarthy, pesa come il piombo e, proprio come è il piombo, è spesa con il massimo discernimento. Questa cosa, nel cinema, la puoi rendere solamente con i dialoghi, ma finisci per perderti, inevitabilmente, il grosso delle parole che McCarthy usa, in particolare quelle per descrivere la natura e la natura della natura.

L’unico modo per adattare le sue opere al cinema, e di farlo in maniera significativa, è quello scelto dai Coen, che però hanno fatto un loro film, con la loro identità, che di McCarthy ha giusto qualche riflesso. Per assurdo, forse l’opera che meglio rappresenta la letteratura dello scrittore in un altro media, è The Last of Us, che tanto nel videogioco quando nella serie televisiva della HBO, limitandosi a depredarlo liberamente, riesce a evocarlo meglio di qualsiasi altro adattamento.

Quindi, in conclusione, la mia speranza è che, nei prossimi anni, a Hollywood passi la voglia di adattare i suoi romanzi e che alla gente, invece, venga voglia di leggerli.

Perché sono la cosa più dolorosa del mondo. E per questo, indispensabili.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma