Molti lo hanno conosciuto con Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, ma è da quasi dieci anni che Gabriel Montesi agita il mondo dello spettacolo. Era il 2014 quando comparve in Pasolini di Abel Ferrara e il 2019 quando, in protolatino, si avventurava nel kolossal storico Il primo re di Matteo Rovere – prendendo anche parte, nel 2020, alla serie spin-off, Romulus. Poi, ancora, Il campione di Leonardo D’Agostini e A Tor Bella Monaca non piove mai di Marco Bocci.

Solo dopo si trasforma nell’Amelio Guerrini di Favolacce, che da quarantenne diventa ventisettenne convincendo i registi al secondo film di essere adatto per il ruolo (grazie al lavoro dei casting director) e prendendo così il volo tra Marco Bellocchio e Paolo Virzì, fino ad arrivare al prossimo Campo di battaglia di Gianni Amelio. Nel frattempo, per Simone Godano, è la pecora nera della sua commedia amara Sei fratelli – in sala dal 1 maggio – forse mai stato più limpido e vulnerabile prima. Una veste inaspettata, mentre lo aspettiamo torbido e oscuro nella serie (o film?) Dostoevskij, diretto ancora una volta dai fratelli D’Innocenzo.

Valentina Bellé e Gabriel Montesi in una scena di Sei fratelli

In Sei fratelli interpreta Leo, un personaggio molto distante da quelli visti nella sua filmografia. È come se si fosse spogliato per la prima volta davanti alla camera da presa, non trova?

Ho avuto la stessa impressione. In qualche modo finora ho sempre indossato una maschera, vestivo a pieno un personaggio, tutto per sottolineare dei caratteri distinti, forti, molto riconoscibili. Con Leo sono più, passatemi il termine, normale. Mi piaceva l’idea della marginalità di questo figlio che non si sentiva considerato dal padre, e che perciò ha sviluppato un comportamento rabbioso, duro, violento. Sente di essere stato privato di qualcosa, di aver vissuto un amore mancato, perduto. La sua prossemica gli faceva percepire il genitore come un Dio innalzato sopra la testa sua e dei suoi fratelli, incapaci di raggiungerlo.

Un accenno di dramma, in un film che vuole essere anche commedia.

Simone Godano aveva delle sfide precise in mente, desiderava avvicinarsi il più possibile alle atmosfere della commedia francese o danese, per poi fare il giro e ritornare al tipico film all’italiana, dove il divertimento è sempre punteggiato da accenni drammatici. Ha un gran cuore Sei fratelli. Sono tutti personaggi che sentono qualcosa e lo sentono profondamente: Marco di essere stato il preferito del padre, Guido che crede di averlo in qualche modo sostituito dovendo assumere fin da giovane un atteggiamento più placido e maturo. C’è un seme condiviso che accomuna i personaggi ed è quel legame, a volte fragile, che chiamiamo famiglia. Sei fratelli inquadra con precisione quella di oggi.

Siamo noi quei fratelli?

Tutti noi siamo figli o siamo padri o vogliamo diventarlo. I rapporti si trovano nei punti di contatto. E dalle crepe della maschera di Leo ho cercato di far capire perché si sentisse la pecora nera. O, come l’hanno chiamato altri per me, un fratello/coltello. Sono contento di essere riuscito a mostrarlo e mostrarmi vulnerabile.

Una scena di Sei fratelli

Quale rapporto ha lei con la sua famiglia?

La famiglia è la base della nostra società. Siamo il secolo dei genitori separati ed è ciò di cui parla la storia di Godano, che diventa per questo spunto di riflessione. Lavorando come attore trovo che si abbia la possibilità di avvicinarsi con una certa oggettività ad un argomento, riuscendo ad osservare con lontananza un tema e scovandone la verità. È un processo che ti mette a confronto col mondo, rendendoti migliore. Poi, con la mia famiglia, ho lo stesso rapporto che hanno tutti quanti: bellissimo, ma allo stesso tempo distruttivo, ma allo stesso tempo romantico, ma allo stesso tempo velenoso. Contraddittorio.

Quindi pensa di essere migliorato come persona in questi anni perché fa l’attore?

Non vorrei risultare arrogante o presuntuoso, ma sì, sono convinto che sia un mestiere che mi migliora. Posso aggrapparmi a un elemento come la scrittura e provare a calarmi in una vita che non è la mia. Mi dico: vediamo se così funziona. No? Allora ci riprovo, cambio di nuovo pelle, provo ad adattarmi a cosa si sta raccontando. E tutti i tentativi sono tante possibilità, tante alternative di sopravvivenza a questa, di vita, che posso cercare di portare al di fuori dello schermo.

Perciò sa anche come affrontare un cuore spezzato, vista la storia di Leo col personaggio interpretato da Linda Caridi in Sei fratelli? Lo ha mai avuto?

Sfido chiunque a non aver avuto il cuore spezzato. Per un tradimento, un rifiuto, per aver provato un senso di abbandono. Sono emozioni cruciali da dover vivere. E il lavoro fatto con Linda è stato bellissimo. La stimo molto. Lo dico senza mezza termini, spero vinca lei ai David di Donatello con L’ultima notte di Amore. È un film strepitoso e la sua interpretazione è incredibile. È una professionista discreta ed attenta, ci troviamo sulla stessa linea d’onda, e spero di poter approfondire il mestiere insieme.

Linda Caridi è una dei tantissimi professionisti con cui ha già avuto occasione di lavorare. La sua ascesa è sempre più sorprendente, anche da seguire e vedere. Ma come si vive?

Se ripenso all’anno che è venuto ancora non ci credo. Ho avuto l’occasione di lavorare con Filippo Timi per Dostoevskij. Uscirà poi Campo di battaglia di Gianni Amelio, dove recito accanto ad Alessandro Borghi. È stato un anno complesso e pieno di meraviglia. Non potevo immaginare di riuscire a trovarmi in questa posizione. Il confronto è un grande regalo. E sul set di Sei fratelli ho potuto ascoltare le avventure più disparate di Adriano Giannini e Riccardo Scamarcio in questo pazzo e selvaggio mondo che è lo spettacolo. Posso dire che abbiamo giocato insieme. C’era uno spirito sereno sul set, abbiamo passato del tempo in maniera armoniosa. Ricorderò sempre i nostri giorni di riprese a Bordeaux, quella volta che siamo saliti tutti sulle giostre. È stato bello.

Forse, adesso, le manca solo una commedia dura e pura?

Bisogna capire cosa significa commedia, metterci ad analizzare il significato. Anche Siccità, per me, era una commedia a pieno, anche se il mio personaggio viveva una situazione tragica portata alle estreme conseguenze. Ma perché no. Sono pronto. Però non posso rinunciare all’aspetto drammatico delle storie. Mi piace ridere e piangere allo stesso tempo. È ciò che faceva il cinema italiano tanti anni fa. Manfredi, Tognazzi, Gassman, De Sica, Risi, Scola, Pietrangeli. Un cinema che ha uno sguardo sulla società, un genere che fa parte del nostro dna.

Quindi, se dovessero chiamarla a Hollywood, non risponderebbe?

Hollywood? Come no. Sono figlio anche di Hollywood. Lo siamo tutti. È una cultura che ci ha condizionato, ci ha fatto crescere. Ma, in realtà, a me va bene lavorare in tutto il mondo. Che ben venga.

Tra poco la rivedremo anche diretto da Fabio e Damiano D’Innocenzo in Dostoevskij. Come è stato entrare nel loro universo fin da Favolacce?

È stata un’opportunità pazzesca. Non voglio essere scontato, ma sono davvero i rivoluzionari del cinema italiano. Hanno una visione nuova, sanno creare dei mondi e ogni volta che ci lavori sai di poter esprimere a pieno il tuo potenziale, essere completamente qualcun altro. Sono registi vivi. Senti che possiedono un lessico ben preciso, che si impone a 360 gradi, lasciandoti però molto spazio di manovra, anche quando sei inevitabilmente inglobato. È un connubio esaltante, dove al loro sguardo permettono di aggiungere la tua identità artistica. È un privilegio poterci lavorare.

Forse una delle poche vere voci nuove che sono riuscite a farsi sentire negli ultimi anni. Nel panorama italiano è difficile, lo sappiamo, basta guardare gli esordienti alla regia dei David di Donatello 2024.

E speriamo infatti di vedere tante nuove leve emergere come hanno saputo fare loro. Un’accademia come i David dovrebbe mettere più luce sui giovani, anche se i maestri rimangono i più bravi, ci mancherebbe. Ma dovrebbero essere uno stimolo. Dovrebbero dare una speranza. Se non sostengono loro i talenti del domani, chi dovrebbe farlo? È anche una questione di dialettica, di linguaggio, di sguardo. Come si fa a comunicare con il pubblico di oggi se non c’è una triangolazione che riesca a mettere in contatto spettatori e cineasti? Spero che un simile dialogo, in futuro, diventi sempre più vitale.

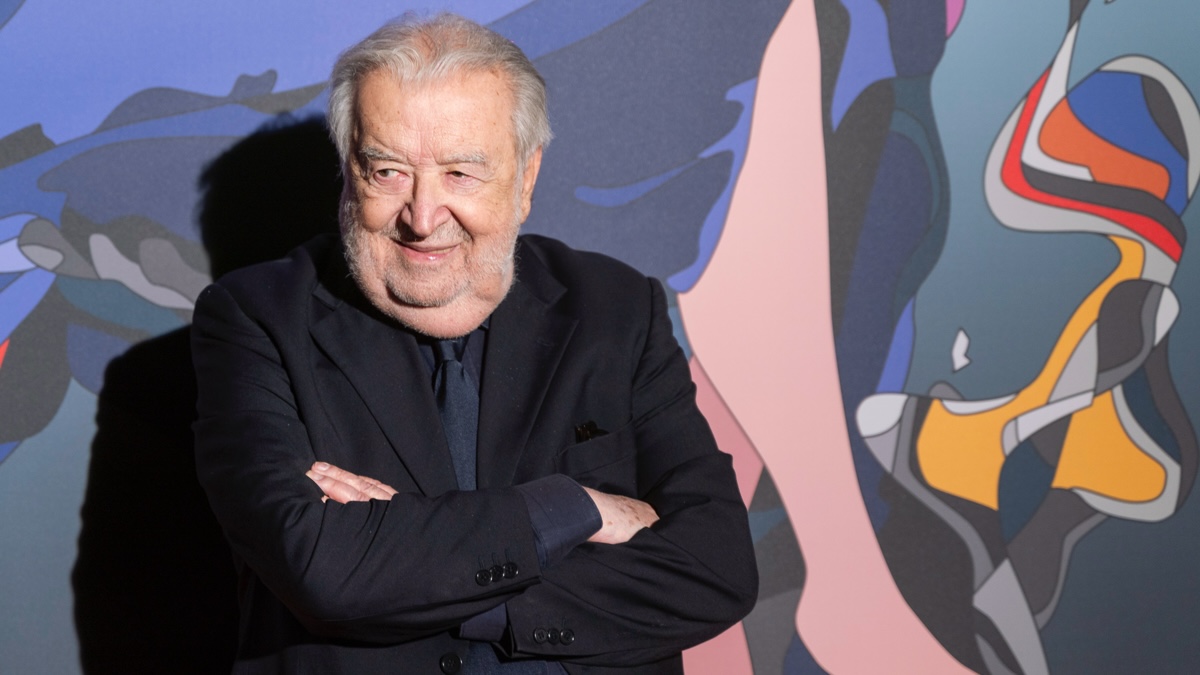

Gabriel Montesi in Favolacce dei fratelli D’Innocenzo

Sebbene avesse già iniziato la sua carriera prima di Favolacce, è come se quel film fosse stato la spinta che l’ha introdotta nel cono di luce dell’industria dello spettacolo. Pensa dovrà essere sempre riconoscente ai fratelli D’Innocenzo?

Sicuramente dovrò tanto anche a loro. Ma non posso non pensare che senza i casting director che ho incontrato sul mio percorso non sarei arrivato dove sono ora. Hanno un compito importante: avere un occhio attento sulle possibilità che ogni interprete può esprimere. Tra attori e casting director si instaura un legame molto forte, a volte intimo. Spesso sono il nostro primo pubblico, i primi con cui instauriamo un dialogo e, se si riescono a creare connessioni oneste, si riesce a portarle avanti nel tempo. Sono loro a cui devo tutto per avermi fatto conoscere Fabio e Damiano D’Innocenzo. Per Favolacce il personaggio di Amelio doveva avere quarant’anni, sono riusciti a vestirlo su di me che ne avevo ventisette e questo perché riuscivano a vedere una possibilità espressiva che andava al di là della pagina stampata. Sono stato fortunato. E quindi anche per Rovere, Virzì, Bellocchio, Amelio, Godano. A tutti dovrò qualcosa.

Tra l’altro, dopo Io sono l’abisso di Donato Carrisi, in Dostoevskij avrà di nuovo a che fare con i serial killer.

Sono un fan dei serial killer. Li trovo sempre affascinanti con questo stile narrativo ombroso che li circonda ogni volta che li incontriamo in un film o in una serie. Io sono l’abisso è stata un’esperienza fuori dagli schemi per il solito cinema italiano. Non ha avuto la giusta risonanza e spero che, nel tempo, abbia una seconda opportunità. Noi, mentre lo giravamo, eravamo gasati in maniera devastante. Un giorno arrivai sul set con un profumo dedicato al thriller e alle scene del delitto. Andai da Carrisi e mentre leggevo la descrizione delle componenti iniziai a spruzzarlo e spruzzarlo ancora per immergerci nella scena. Eravamo fomentatissimi.

Cosa dovremo aspettarci, quindi, da Dostoevskij?

Un grande film.

Film? Non è una serie? O siamo di nuovo davanti al dilemma di Esterno notte di Marco Bellocchio?

Allora mettiamola così. Un grande film? Lasciamo il punto interrogativo.

THR Newsletter

Iscriviti per ricevere via email tutti gli aggiornamenti e le notizie di THR Roma